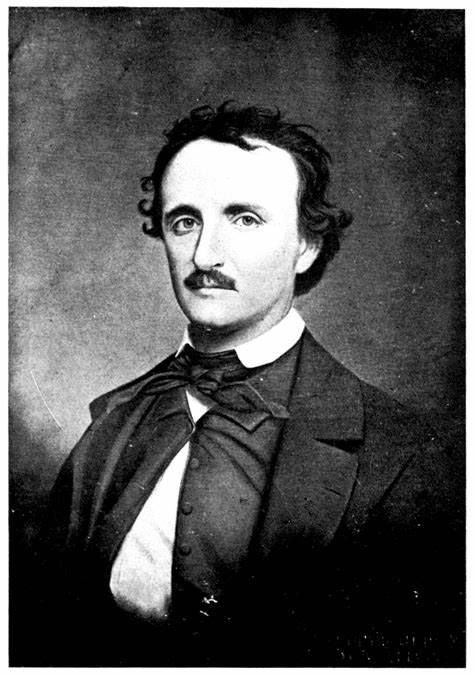

“Vita in morte” di Edgar Allan Poe

(Life in Death, Graham’s Magazine, aprile 1842)

Traduzione di Mario Luca Moretti

“Egli è vivo e parlerebbe se non osservasse la regola del silenzio”

Iscrizione sotto un ritratto italiano di San Bruno

La mia febbre era stata intensa e di lunga durata. Tutti i rimedi disponibili in questa selvaggia regione degli Appennini erano stati applicati senza alcun risultato. Il mio valletto e unico domestico nel castello solitario era troppo nervoso, troppo goffo e inesperto per tentare una trasfusione di sangue – che invero avevo perso in abbondanza nel mio scontro con i banditi. Né io potevo permettergli con tranquillità di lasciarmi da solo per andare a cercare aiuto. Alla fine mi ricordai di un piccolo pacchetto di oppio che giaceva insieme al tabacco nella custodia del mio narghilè; sì, perché a Costantinopoli avevo acquisito l’abitudine di fumare l’erba insieme alla droga. Pedro mi porse la custodia. Cercai e trovai il narcotico. Ma quando fui sul punto di tagliarne una dose, sentii la necessità di esitare. Nel fumarlo era di non poca importanza la quantità impiegata. Di solito, riempivo a metà il globo del narghilè con oppio e tabacco tagliati e mescolati intensamente, metà e metà. A volte, dopo aver consumato del tutto questa miscela, non sperimentavo effetti particolari; altre volte fumavo la pipa solo per due terzi, quando segni di disturbo mentale, persino allarmanti, mi avvisavano di desistere. Ma l’effetto procedeva con tale pacata gradualità da togliermi ogni sensazione di pericolo. Stavolta, però, il caso era diverso. Prima non avevo mai ingoiato l’oppio. Di quando in quando avevo usato il laudano o la morfina, e riguardo ad essi non avrei avuto ragione di esitare. Ma non avevo mai visto usare la droga in solido. Pedro non ne sapeva più di me riguardo alla quantità conveniente da assumere – e così, in quel triste frangente, rimasi da solo a far congetture. Non sentivo ancora nessun particolare malessere; per cui mi risolsi a procedere per gradi. Per cominciare avrei preso una dose molto piccola. Se si fosse rivelata inefficace, l’avrei ripetuta; e così via, fino a che non avessi riscontrato un abbassamento della febbre, o non avessi ottenuto quel sonno di cui tanto sentivo il bisogno, e del quale i miei sensi turbinanti non ricevevano il conforto da più di una settimana. Senza dubbio era proprio questo turbinio dei miei sensi – era il tetro delirio che già mi perseguitava – che m’impediva di comprendere l’incoerenza della mia ragione – che mi accecava fino alla follia di definire qualunque cosa grande o piccola, laddove non avevo nessuno predefinito termine di paragone. Al momento non mi rendevo minimamente conto che quella che io consideravo una piccola dose di oppio solido, era in realtà una dose enorme.

Al contrario, ricordo bene che giudicai con sicurezza la quantità da assumere facendo riferimento all’intera quantità del panetto in mio possesso. In conclusione, la porzione che io ingoiai, e che ingoiai senza paura, era senza dubbio una porzione molto piccola, ma solo del pezzo che tenevo in mano.

Il castello in cui Pedro si era deciso a entrare a forza, per impedirmi di passare una notte all’aperto con quelle ferite così gravi, era una di quelle fantastiche costruzioni che mescolano malinconia e grandezza, frequenti da lungo tempo negli Appennini, tanto nella realtà quanto nella fantasia di Mrs. Radcliffe. A tutta apparenza era stata abbandonata temporaneamente e molto di recente. Ci aspettavamo il ritorno della famiglia proprietaria da un giorno all’altro, quando la disgrazia capitatami sarebbe stata, senza dubbio, accolta come scusa ragionevole per quell’intrusione. Nel frattempo, per dare il minor disagio possibile, ci accomodammo in una stanza fra le più piccole e meno sontuosamente arredate. Si trovava in alto, in una remota torretta del palazzo. Le sue decorazioni erano ricche, ma lacere e antiche. Le sue mura erano ricoperte di arazzi e decorate con trofei araldici di ogni forma e specie, insieme a una quantità stupefacente di vivaci quadri moderni in cornici di ricco arabesco dorato. In questi dipinti, appesi sui muri non solo negli spazi principali ma anche in molti cantucci che la bizzarra architettura del castello rendeva necessari – in questi dipinti il mio incipiente delirio, forse, mi aveva spinto a provare un profondo interesse; così, dopo aver ingoiato l’oppio, come ho detto prima, chiesi a Pedro di chiudere le pesanti persiane della stanza – infatti era già sera – per accendere i bracci di un alto candelabro, posto accanto alla testiera del mio letto – e di spalancare le tende sfrangiate di velluto nero che avvolgevano il letto stesso. Volevo fatto tutto questo in modo che, se non fossi riuscito a dormire, almeno mi sarei consolato alternando la contemplazione di quei quadri alla lettura di un volumetto che avevo trovato sul cuscino, che si proponeva di valutarli e descriverli.

A lungo – a lungo lessi – e devotamente, devotamente guardai. Sentivo allo stesso tempo che il voluttuoso narcotico si scavava la sua strada fino al mio cervello. Sentivo che nel suo magico influsso si trovava gran parte della splendida ricchezza e della varietà delle cornici – gran parte dell’eterea tintura che scintillava dalle tele – e gran parte dello sfrenato interesse con cui leggevo il libro. Eppure questa consapevolezza rafforzava piuttosto che indebolire la delizia dell’illusione, mentre si affievoliva l’illusione stessa. Velocemente e gloriosamente le ore passavano, e la mezzanotte scoccò. La posizione del candelabro non mi aggradava, e allungando la mano con difficoltà, per non disturbare il mio valletto addormentato, lo misi in modo che gettasse i suoi raggi più direttamente sul libro.

Ma il mio gesto produsse un effetto del tutto imprevisto. I raggi delle numerose candele (ed erano davvero molte) ora caddero in una delle nicchie della stanza che fino a quel momento erano rimaste in un’ombra fitta accanto a una delle colonne del letto. Così vidi sotto una luce vivida un quadro che non avevo notato prima. Era il ritratto di una ragazza che era sul punto di diventare donna. Lo guardai velocemente e poi chiusi gli occhi. Perché abbia agito così, non lo so bene neanch’io. Ma mentre le mie palpebre restavano così serrate, frugai nella mia mente cercando di capire perché le tenessi chiuse in quel modo. Era stato un gesto impulsivo, per darmi il tempo di pensare – per accertarmi che i miei occhi non mi avevano ingannato – per calmarmi e sottomettere la mia fantasia a uno sguardo più attento e sicuro. Di nuovo mi misi a fissare il dipinto.

Ma il mio gesto produsse un effetto del tutto imprevisto. I raggi delle numerose candele (ed erano davvero molte) ora caddero in una delle nicchie della stanza che fino a quel momento erano rimaste in un’ombra fitta accanto a una delle colonne del letto. Così vidi sotto una luce vivida un quadro che non avevo notato prima. Era il ritratto di una ragazza che era sul punto di diventare donna. Lo guardai velocemente e poi chiusi gli occhi. Perché abbia agito così, non lo so bene neanch’io. Ma mentre le mie palpebre restavano così serrate, frugai nella mia mente cercando di capire perché le tenessi chiuse in quel modo. Era stato un gesto impulsivo, per darmi il tempo di pensare – per accertarmi che i miei occhi non mi avevano ingannato – per calmarmi e sottomettere la mia fantasia a uno sguardo più attento e sicuro. Di nuovo mi misi a fissare il dipinto.

Allora non potei e non volli dubitare di quello che vidi; perché il primo lampo delle candele su quella tela sembrò dissipare lo stupore trasognato che aveva afferrato i miei sensi, e mi riaccese una viva coscienza come la scarica di una batteria galvanica.

Il ritratto, come ho detto, era quello di una ragazza. Ritraeva solo la testa e le spalle, nella tecnica cosiddetta della vignette; molto simile nello stile alle famose teste di Sully. Le braccia, il seno e persino le punte dei luminosi capelli si fondevano impercettibilmente nella vaga ma profonda ombra che formava lo sfondo dell’insieme. La cornice era ovale, riccamente ma favolosamente dorata e filigranata. Dal punto di vista artistico, niente poteva essere più degno di ammirazione del dipinto stesso. La grazia del viso superava quella del favoloso Houri. Ma non era stata l’esecuzione del lavoro a commuovermi in maniera così intensa e improvvisa, né l’immortale bellezza dei tratti. Meno di tutto, poteva essere successo che la mia fantasia, scossa dal suo dormiveglia, avesse scambiato la testa per quella di una persona reale. Capii tutto a un tratto che le peculiarità del disegno, della vignettatura e della cornice avrebbero spazzato via quell’idea – avrebbero anzi spento sul nascere quella momentanea illusione. Concentrandomi su questi punti, rimasi, forse per qualche ora, un po’ seduto e un po’ sdraiato, con gli occhi fissi sul ritratto. Alla fine, convinto della vera natura di quell’effetto, ricaddi nel letto. Avevo scoperto l’incantesimo del quadro nel perfetto realismo della sua espressione, che, all’inizio stupefacente, alla fine mi aveva confuso, soggiogato e atterrito. Non potevo più tollerare l’intenso sorriso di quelle labbra socchiuse, la viva lucentezza di quegli occhi profondi. Con intimo e riverente timore riportai il candelabro alla sua posizione iniziale. La causa della mia profonda agitazione essendo così tolta alla vista, esaminai avidamente il volume che trattava dei dipinti e della loro storia. Arrivato al numero che designava il ritratto ovale, lessi le vaghe e bizzarre parole che seguono:

“Era una fanciulla di rara bellezza, ed era tanto amabile quanto gioviale. E tragico fu il momento in cui lei vide, amò e sposò il pittore. Lui, appassionato, studioso, austero, già sposato alla sua Arte; lei una fanciulla di rarissima bellezza, e tanto amabile quanto gioviale: tutta luce e sorrisi e folle come una giovane gazzella: teneramente innamorata di ogni cosa: odiava solo l’Arte, la sua rivale: temeva solo la tavolozza e i pennelli e gli odiati strumenti che la privavano della visione del suo amato. Fu così un evento terribile per questa signora quando il pittore le disse che voleva ritrarre la sua giovane sposa. Ma lei era umile e obbediente e rimase seduta per molte settimane nella tetra camera dell’alta torre, dove la luce cadeva sulla pallida tela solo da sopra. Ma lui, il pittore, traeva gloria dal suo lavoro, che si protraeva di ora in ora, di giorno in giorno. Ed era un uomo appassionato e strano e misterioso, che si perdeva in fantasticherie; così lui non vedeva che la luce che cadeva così spaventosa in quella torretta solitaria avvizziva la salute e l’animo della sua sposa, che soffriva in una maniera che era chiara a tutti meno che a lui. Eppure lei non smetteva di sorridere, senza un lamento, perché vedeva che il pittore (che era già rinomato) traeva un fervido e ardente piacere dal suo impegno, e lavorava giorno e notte per ritrarre colei che tanto lo amava, che però si faceva ogni giorno più languida e debole. E in verità alcuni che videro il ritratto raccontavano di quanto fosse somigliante a voce bassa, come se fosse un meraviglioso prodigio, e allo stesso tempo la prova che lo straordinario talento del pittore era frutto del suo profondo amore per lei. Ma alla fine, mentre il lavoro si avviava alla conclusione, nessuno fu più ammesso alla torretta; perché il pittore era divenuto folle di ardore per il suo lavoro, e di rado distoglieva il suo viso dalla tela, nemmeno per guardare le fattezze di sua moglie. E lui non avrebbe visto che il colore che lui spargeva sulla tela era scomparso dalle guance di colei che sedeva accanto a lui. E quando molte settimane furono trascorse, e poco restava da fare, se non una pennellata sulla bocca e una tinta sull’occhio, di nuovo lo spirito della signora tremulò come la fiamma nello stoppino della lampada. E quindi la pennellata fu data, e la tinta fu applicata; e, per un attimo, il pittore rimase come in estasi davanti al lavoro che aveva completato; ma in seguito, mentre ancora guardava, cominciò a tremare e sbiancò in viso, e sconvolto gridò a gran voce: ‘Questa è davvero la Vita stessa!’ E si voltò verso la sua amata – che era morta. Il pittore poi aggiunse: ‘È allora questa la Morte?'”.

Edgar Allan Poe

NOTA DEL TRADUTTORE

Questo racconto è la prima stesura di uno dei più celebri racconti di Edgar Allan Poe: Il ritratto ovale (The Oval Portrait), che fu pubblicato nella sua forma e con il titolo definitivo nel 1845. Vita in Morte si distacca in diversi punti da Il ritratto ovale e per questo mi è sembrato interessante proporlo.

Mario Luca Moretti

Altri interessi oltre al cinema e alla letteratura SF, sono il cinema e la la letteratura tout-court, la musica e la storia. È laureato in Lingue (inglese e tedesco) e lavora presso l'aeroporto di Linate. Abita in provincia di Milano