LA FANTASCIENZA VISTA DA UN HOBBIT, FERRARA ANNI SETTANTA

Hobbit a Ferrara

Gli anni Settanta, se li guardi con gli occhi del presente, sembrano un universo parallelo in cui per entrare serve molta fantasia e molta ne serviva per viverci. Immaginate un mondo fondato sulla carta: enciclopedie di carta, lettere di carta, riviste di carta. Questo materiale richiede tempo e pazienza, sia che tu lo usi in forma attiva o passiva, ad esempio tempo per scrivere una lettera e pazienza nell’aspettare una risposta. Immaginate gli esseri umani scollegati da qualsiasi cosa non fosse a portata di mano, rinchiusi in viaggi solitari in cui le distanze si annullavano solo col telefono, avendo il tempo di sfogliare un immenso libro, ovviamente di carta, per ricercare il numero, e la pazienza di aspettare che la rotella tornasse al punto di partenza. In questo universo in cui le categorie dello spazio e del tempo sono dilatate e ingombranti nasceva la fantascienza italiana. Per puro caso mi sono ritrovata a bordo di un’astronave spinta verso mondi lontani. Questi sono i viaggi di cui vorrei raccontarvi, visti con gli occhi di un hobbit, la creatura più improbabile a cui affidare il testimone della memoria: una bambina. Io sono Elisabetta Marchi, e mio padre era Eugenio Marchi.

Eugenio Marchi e la figlia Elisabetta Marchi

-

Gli inizi

Ferrara era una città di provincia, più simile a un grande paese che a una metropoli, tanto che era assolutamente impossibile passare dalla piazza principale senza salutare qualcuno. In questo pezzetto di mondo antico mio padre era conosciuto come una persona eccentrica, il che non andava a suo favore, devota alla fantasia più che alla ragione. Spiegare il suo lavoro ai compagni di scuola era già un’impresa: Responsabile Centro Meccanografico di una ditta ferrarese. A quei tempi la cosa più vicina al computer era una vasta sala zeppa di macchine grandi quanto quelle di Spazio 1999 che, rumorose quanto una fabbrica, lavoravano tante piccole schede di carta con buchi disposti ad arte, o almeno così mi sembrava. L’altra dubbia qualità che lo contraddistingueva era l’amore per la lettura. Se l’esercizio del leggere era di per sé una pratica discutibile, l’argomento di questa attività era del tutto inaccettabile. La fantascienza non era considerata letteratura, neanche come produzione legata all’infanzia. La reazione che ho sentito più spesso quando azzardava una conversazione era un rassegnato “Ah, sì. Mostri e donne svestite.” In questo clima freddo e limitato come Plutone un trio di pazzi visionari avrebbe dato vita al club Altair 4 e allo SFIR, creando le prime convention italiane di fantascienza e portando scompiglio in quella che voleva rimanere una piccola, tranquilla città di provincia. Su quest’astronave, in plancia, in ordine rigorosamente alfabetico: Andrea Boicelli, Eugenio Marchi, Giovanni Mongini. Se del secondo si sa poco e del primo quasi nulla, il terzo nome è rimasto come un faro nel mare italiano. Ed è proprio da questa torre luminosa che, ricordo bene, tutto ebbe inizio.

-

Tre passi nell’ignoto

Una sera d’inverno mio padre, mia madre e io (triade, questa, che si ripeterà per tutta la mia infanzia e adolescenza) uscimmo di casa per andare a un club. In un mondo che non aveva ancora importato i fast-food e le birrerie, i ritrovi serali si limitavano a bar fumosi in cui si giocava a carte e a cinema altrettanto fumosi in cui gli spaghetti western facevano a pugni con gli aristogatti. La foschia era una costante di quell’universo parallelo in cui anche i mostri fumavano. Ricordo con affetto il figlio di Godzilla che nella nebbia della sala lanciava cerchi di fumo e chiamava il padre, anche se della trama non saprei dire altro. Quella sera niente cinema, a cui mi portavano spesso, quella sera si andava a un club di fantascienza! Di questo luogo ignoto ricordo una stanza piccola con il modellino di Godzilla in bella vista e un meraviglioso plastico lunare. In un mondo in cui i bambini non erano ancora un target o una categoria da difendere la presenza di uno di loro nell’universo degli adulti era spesso vista con sospetto o insofferenza. Giovanni Mongini all’anagrafe, Vanni per il resto del mondo, mi accolse semplicemente, senza fare né l’uno né l’altro, e mi lasciò giocare col plastico. Così, mentre gli adulti parlavano (e fumavano) per ore e ore, io passai il tempo a muovere quel piccolo veicolo lunare avanti e indietro sulle dune. Lo feci così tante volte che tutt’ora i parcheggi difficili sono il mio punto di forza. Quello che non sapevo, persa nel gioco, è che si stavano lanciando le basi per la creazione del club Altair 4, la realtà che avrebbe accolto al suo interno i più grandi nomi degli scrittori e degli editori della fantascienza di quegli anni.

-

Altair 4

Da sinistra, sullo sfondo A. Boicelli, G. Mongini, E. Marchi

La memoria, che per dono e dannazione è parte fondante della mia identità, lavora a modo suo, regalandomi piccole perle antiche, dettagliate e vivide, racchiuse in vaste e ombrose conchiglie imperscrutabili. Non è mai lineare il tempo, neanche quello ricordato. Riesce a compiere salti nell’iperspazio mnemonico ed è solo nel momento in cui torni alla realtà che ti accorgi di quanti pianeti hai tralasciato, di quanti avresti dovuto fare menzione. A questo punto dovrei raccontarvi delle rassegne cinematografiche, che arrivarono per prime, ma continuerò a parlarvi del club.

Della creazione di Altair 4 ricordo i discorsi di mio padre sulle esigenze di uno spazio più grande per accogliere gente da tutta Italia. In un mondo che disprezzava la fantascienza come letteratura di genere, e in una città che non vedeva di buon’occhio la letteratura in generale, si voleva creare un buco nero capace di attrarre i singoli viaggiatori che stavano sparsi e silenziosi per lo Stivale. Sulla ragione prevalsero la fantasia e la speranza nate con la rassegna dei film di fantascienza. Non piccole stanze per appassionati competenti, ma grandi sale per fare proseliti, per avvicinare curiosi e convertirli in neofiti devoti. La ricerca di un ambiente idoneo agli obiettivi che doveva sostenere non fu breve, ma alla fine ricordo di essere entrata in questo magazzino polveroso, chiuso da una grande porta a vetri e una saracinesca cigolante, con la meraviglia e la determinazione del primo esploratore che deve terraformare un pianeta inospitale.

Della creazione di Altair 4 ricordo i discorsi di mio padre sulle esigenze di uno spazio più grande per accogliere gente da tutta Italia. In un mondo che disprezzava la fantascienza come letteratura di genere, e in una città che non vedeva di buon’occhio la letteratura in generale, si voleva creare un buco nero capace di attrarre i singoli viaggiatori che stavano sparsi e silenziosi per lo Stivale. Sulla ragione prevalsero la fantasia e la speranza nate con la rassegna dei film di fantascienza. Non piccole stanze per appassionati competenti, ma grandi sale per fare proseliti, per avvicinare curiosi e convertirli in neofiti devoti. La ricerca di un ambiente idoneo agli obiettivi che doveva sostenere non fu breve, ma alla fine ricordo di essere entrata in questo magazzino polveroso, chiuso da una grande porta a vetri e una saracinesca cigolante, con la meraviglia e la determinazione del primo esploratore che deve terraformare un pianeta inospitale.

Dalla soglia lo sguardo arrivava fino all’alto soffitto e si perdeva all’inizio di camere buie sparse sui lati e sul fondo, mentre uno stretto ballatoio abbracciava tutto lo spazio, interrotto solo da un’ampia e lunga scala centrale di ferro. Ricordo di averla percorsa a balzi, spinta verso l’ignoto che mi chiamava dagli anfratti, unica a non dover abbassare la testa sotto quei vani comunicanti odorosi di vecchio. Il locale si trovava in centro, vicino alla piazza principale, addossato a un vecchio cinema, il Rivoli, quando ancora le sale da proiezione erano sparse per tutta la città. “È un po’ da sistemare” gli avevano detto, in realtà servì la volontà di molti e il tempo di tutti per renderlo accogliente, ma freddo.

La temperatura non sarebbe mai cambiata, visto che non aveva il riscaldamento, e solo la passione dei cuori e una piccola stufetta portata al limite delle sue possibilità avrebbe consentito a tanta gente di entrarvi felice, a guardare un film o a leggere un libro. Squadre di persone lo tinteggiarono di bianco e dipinsero la scala e le colonne che reggevano il ballatoio di un terribile colore aragosta, lo stesso delle fila di poltroncine che sparse sulla galleria accoglievano i visitatori per le prime proiezioni. La macchina da presa fu messa nella stanza dal soffitto più basso, creando una finestrella che dava sull’ambiente più grande.

Al proprietario non fu mai chiesto alcun parere sulla modifica, si preferì seguire uno dei motti di mio padre:” Se possono risponderti di no, non chiedere”. Chiunque di voi abbia partecipato a una proiezione privata non può non ricordarsi quel rumore profondo che accompagnava tutto il film, quel suono che all’inizio, ancora prima delle immagini, ti faceva presagire la grande avventura che avresti condiviso. E tra quelle mura, di avvenimenti fantastici se ne videro davvero molti.

Al piano terra, dietro la grande scala, su tutta la parete, file e file di libri, disponibili per ogni socio che avesse voluto confrontare le razze di Tschai con i Fremen di Herbert. Urania, Galaxy, Robot, Nord, Libra, Fanucci e tanti altri stavano in bella vista, pronti a essere presi per una lettura veloce sulle poltroncine lì accanto o per essere portati a casa. Su tutti quei piccoli mondi di carta svettava il plastico in gomma di una città volante, opera di Carlo Rambaldi, appesa con fili invisibili al ballatoio.

Sempre nella sala centrale, sulla sinistra, i muri si allargavano dando a un piccolo bancone bar la possibilità di esistere, sorvegliato a vista da una lampada arancione. Questa era un tubo di vetro con all’interno del liquido che scaldandosi generava continue bolle tremolanti: entità fluttuanti che lente s’impegnavano nell’eterno viaggio dal basso all’alto, come a richiamare la tensione e lo sforzo di pensare al nostro mondo come parte di una galassia abitata. Sul muro accanto giganteggiava un dipinto di due metri per due, realizzato da mio padre, con la famosa immagine di Frazetta dell’incontro tra il Nazgul e Eowyn.

A fianco, poco più in là, si apriva una porta, sovrastata da un poster gigante di una cabina telefonica inglese (forse in memoria di Doctor Who? Non saprei dirlo) che dall’antibagno portava alla toilette, da tutti affettuosamente chiamata “la ghiacciaia”.

Di fronte al grande quadro, sull’altro lato della sala, a ricordare la Terra di Mezzo, un tavolo molto basso, due metri per due, con la riproduzione della mappa di Tolkien (sempre opera di mio padre) il cui significato, in un momento in cui i giochi si limitavano al Monopoli, riguardava il futuro utilizzo di schiere di miniature per grandiose guerre tra Orchi ed Elfi.

Una piccola stanza, sul ballatoio in alto a sinistra, divenne un salottino, con l’unica finestra affacciata sulla piazzetta medievale trasformata in bifora dalle sapienti mani di chi riusciva a lavorare il polistirolo come fosse creta.

E alla fine eccolo, questo seme venuto dallo spazio, pronto ad aprirsi come una porta verso altri universi, offerto come dono agli appassionati e agli sbigottiti ferraresi. Ora serviva un nome, un nome che andasse oltre i tre passi nell’ignoto compiuti dal primo pioniere, un nome che li unisse tutti. Così nacque Altair 4: Science Fiction Hobbit Club.

A quel tempo erano tutti giovani, e quasi tutti affascinanti. Immaginatevi una sera qualunque al Club. Danno un film e agli habitué si aggiungono gli sporadici e i curiosi. Entrate in questo locale ampio e non troppo fumoso (cosa di cui ringrazierò sempre l’alto soffitto) accolti dal brusio di conversazioni diverse. Appoggiato al bar, con l’immancabile bicchiere di whiskey in mano, Marchi ascolta Boicelli decantare Asimov mentre fuma distrattamente, la giacca aperta, incurante del freddo. Andrea sembra accalorarsi nel discorso e il borsello di pelle ondeggia al ritmo delle mani che mimano la partenza di un’astronave. Sotto la città volante un gruppetto di persone sceglie i libri, spostandoli, confrontando le copertine, seguiti dallo sguardo attento di Junio, responsabile della biblioteca.

In mezzo a loro una bambina timida, di neanche 10 anni, prende con dedizione ogni singolo Urania per leggere le vignette in fondo, facendo molta attenzione a riposizionarli nell’identico modo in cui li ha trovati. Vicino alla grande mappa di Tolkien, Vocifero (mi perdonerà se ricordo solo il soprannome) parla con voce acuta a un gruppetto eterogeneo, rendendo chiaro a tutti il motivo del nomignolo.

Alzate lo sguardo e vedete che alcuni sono già seduti nelle prime due file del ballatoio, timorosi di perdere i posti migliori. Scomodi come tutti gli altri, s’intende, le sedie sono di legno, ma se non altro risultano centrali rispetto alla piccionaia più in alto. Così si chiamava quella sorta di anticamera rialzata, dal soffitto proteso verso il pavimento, separata dal ballatoio da una ringhiera di mattoni forati, che accedeva direttamente alla sala della macchina da presa.

Nella stanza c’è Mongini, lo sguardo tenebroso, non ancora addolcito dall’età, la barba folta e curata sfiora il collo della camicia bianca, le cui punte sembrano ali. Accanto a lui una donna dallo sguardo altero, bella quasi quanto la stranezza del suo nome: Giovenzia.

Nel salottino le signore, sedute sui divanetti, ridono insieme a una ragazza dai capelli cortissimi che in doppiopetto fuma il sigaro, mentre tentano di tirare giù le minigonne salite prepotentemente all’anca. E tra tutti quei visi, quelli famosi e quelli che non conoscete, la mia infanzia passò con noncuranza, non percependo se non a tratti quanto fosse strana e diversa.

-

L’esplosione

Quando Giovanni Mongini ed Eugenio Marchi si incontrarono e cominciarono a parlare, in quella fredda sera d’inverno, al club Tre Passi nell’Ignoto, le due lune del mondo della fantascienza, il cinema e la letteratura, collisero tra loro generando un pianeta nuovo che ribolliva di idee e iniziative. A questo folle binomio si aggiunse Andrea Boicelli, per tutti Boicelli, la cui pacatezza riecheggiava sempre nelle parole di mia madre. Una delle qualità allora più sfruttate fu la sua perfetta conoscenza dell’inglese, cosa, vi assicuro, piuttosto rara in quel periodo. Lavorava forse in banca, lettore instancabile e colto, di lui ricordo bene il lieve sorriso tra la barba e la pipa. Aveva una moglie di nome Anna che ai miei occhi di bambina sembrava la copia sputata di Dalida. Mostre, rassegne di film, premi letterari, convention, fu tutto frutto della loro intraprendenza, del loro ingegno, della loro volontà. Cercherò di farvi parte di tutto quello di cui fui testimone silenziosa e involontaria come fosse un dono al tempo, una piccola scatola che ho tenuta al riparo nella terra e dalla cui apertura ora straripano immagini vivide e subitanee, splendidi pop up di un mondo perduto. Essendo io solo testimone e non storico, lascio a voi il compito di giudicare se inserirle all’interno della narrazione formale di ciò che fu la fantascienza in Italia negli anni Settanta.

Un premio per il grande Karel Thole

-

Il Cinema

I ricordi nuotano nella mente a branchi serrati, ma quando li ripeschi uno ad uno più per metterli in fila più che una schiera ti ritrovi una masnada. Non mi è possibile parlare delle rassegne cinematografiche seguendo un filone critico o temporale, ciò che la memoria mi concede sono fotografie sparse delle varie edizioni che si tennero a Ferrara. Delle proposte e congetture su come portare la fantascienza nelle sale ricordo il primo dilemma: film nuovi o vecchi? Il cinema aveva già regalato al pubblico 2001: Odissea nello spazio, ma di certo non ne avrebbe ceduto i diritti di riprogrammazione a poco prezzo. La leggenda narra che fu mia madre a suggerire la riproposizione di tutte quelle pellicole che avevano animato le sale negli anni precedenti, perché la novità non è una questione di tempo, ma di esperienza personale. Lo stesso concetto lo ritrovai molti anni più tardi, scritto su un cartello in bella vista, alle Pleiadi, in quella che sarà la videoteca di Giovanni Mongini: “Il film nuovo è quello che non avete mai visto prima”. Le idee, quelle buone, sono evidentemente condivise. Fu così che molto di quello che aveva caratterizzato la SF nei cinema degli anni Cinquanta e Sessanta tornò a nuova vita nel corso di quegli anni, in rassegne settimanali realizzate a primavera inoltrata, in quella che mio padre chiamava “la settimana della fantascienza”, proiettate al cinema Embassy.

Alberto Rusconi con la ‘Cometa d’Argento’ per le pubblicazioni di J.R.R.Tolkiens

Dei titoli non ricordo nulla se non L’astronave atomica del dottor Quatermass, di cui per contrappasso non rammento la trama. Impressi nella memoria ho invece l’odore del chiuso, la pesantezza dei tendaggi morbidi e rossi che chiudevano la sala in cui mi era proibito entrare e da cui io sbirciavo orde di topi, formiche giganti, mosche che chiedevano aiuto e le facce degli individui sottoposti a esperimenti improbabili.

Negli anni Settanta la parola cinema a Ferrara era indissolubilmente legata a un nome: Azzalli. Questi era il gestore di un gruppo di sale di proiezione sparse per la città: Embassy, Apollo, Apollino, Alexander, Mignon. Aveva il suo studio all’Apollo, la sala in centro storico. Le piccole porte di legno e vetro si aprivano, allora come adesso, su un grande ingresso sovrastato da un’ampia scala elicoidale che nel suo percorso pareva omaggiare un immenso lampadario centrale, che dal soffitto si spingeva quasi a toccare il pavimento. Una volta percorsi gli ampi gradini, mi ritrovai un giorno in questa sala dalla grande scrivania di legno attorniata da pareti con foto e manifesti di ogni dimensione che attrassero la mia attenzione, molto più che i discorsi che si tennero. Le sale che alla fine Azzalli diede ad Altair 4 furono due: l’Embassy per le rassegne, e l’Apollo per le premiazioni.

Ferrara, più che essere coinvolta, fu letteralmente invasa. Gli abitanti di una città di provincia come la mia, negli anni Settanta, pensavano all’appetibilità degli eventi a cui partecipare in base ai metri (davvero, non chilometri, metri) che separavano la manifestazione dalla Piazza, rigorosamente con la maiuscola. Come portarli all’Embassy, una sala che per i criteri dell’epoca non era proprio centrale? Fu così che una notte un gruppo di trentenni tappezzò i marciapiedi di corso Porta Po e vie limitrofe di grandi orme verdi, dalla pianta pesante e dalle poche dita, che diligentemente si fermavano davanti all’entrata del cinema. Senza nessuna autorizzazione, ovviamente, fedeli al motto di cui vi ho già parlato, e convinti che, se non fossero stati colti sul fatto, nessuno in fondo avrebbe potuto accusarli. Che dire? Incredibilmente, andò davvero così.

Per pubblicizzare il festival della fantascienza ricordo che un anno venne posizionata nella piazza centrale un’opera di Rambaldi: un’enorme mano blu che puntava al cielo con al centro un piccolo piano d’appoggio, su cui poteva stare un uomo in tuta spaziale. Se finora vi ho tinteggiato Ferrara con i toni grigi della nebbia che le è propria, non pensate che, qui come altrove, non appaiano lampi improvvisi e magnifici di rossa goliardia. Così accadde che la grande mano si ritrovò una mattina a omaggiare i cittadini con il gesto scaramantico più comune. Risero tutti, compreso mio padre, apprezzando l’ingegno e la tenacia di chi aveva deciso di passare una notte a segare le mastodontiche dita.

Per la promozione dell’evento vennero preparati anche blocchetti di sconti per le entrate, da spargere un po’ in giro, verdi come le orme. Ricordo ancora il giorno in cui entrai a scuola, alle vecchie elementari, la gioia che provai nel condividerlo coi miei compagni. La fantascienza si era già fatta strada nei loro cuori. All’interno di alcune classi, compresa la mia, era infatti partita poco prima un’iniziativa legata a un concorso di disegno, con tanto di attestato e medaglia per il primo classificato. Bambini dagli 8 ai 10 anni si erano impegnati a realizzare robot, astronavi, mostri melmosi e pianeti, prendendo spunto soprattutto dalla propria fantasia, non avendo ancora intorno un immaginario ben definito e commercializzato a cui affidarsi. Non vinsi, ma fui contenta lo stesso: per un breve periodo i discorsi con i miei coetanei furono meravigliosamente piani e allineati.

Durante un’edizione, in cui venne premiato Rusconi per la pubblicazione de Il Signore degli Anelli, l’entrata del cinema Embassy si trasformò in uno scorcio della Terra di Mezzo attraverso le abili mani di Minghetti, l’artista del polistirolo. Con questo materiale si modificarono le rientranze laterali, che stavano prima della lunga tenda rossa, trasformandole da una parte in un angolo di Minas Tirith, e, dall’altra nella grotta dove Bilbo trovò l’Anello. Da quest’antro Gollum lanciava la sfida degli indovinelli. All’epoca erano talmente poco conosciuti che venne messa in palio l’entrata gratuita a ogni proiezione per chiunque li avesse indovinati tutti. Solo uno ci riuscì.

-

Le Mostre

Manifesto dello S.F.I.R.

A Ferrara le mostre di fantascienza si tennero in quegli anni nella sala E.F.E.R, di fronte al Castello. Un locale abbastanza ampio, su due piani in cui trovarono spazio oggetti di ogni genere. Per pubblicizzare l’evento venne usata una tuta spaziale di Carlo Rambaldi. Bellissima, argentea, completa in ogni dettaglio e, purtroppo, incredibilmente stretta. L’unico che riusciva ad entrarci era Junio e fu quindi solo suo il compito di indossarla per poi girare per le vie del centro e consegnare agli sbigottiti passanti i volantini pubblicitari. Mi ricordo che, stretto nella morsa della tuta e respirando a fatica dentro il casco, ne usciva ogni volta più depresso di prima, grondante di sudore e determinato a ingrassare.

Tra i diversi allestimenti che si susseguirono negli anni, quello che maggiormente caratterizzò quell’epoca fanciullesca della SF (e non sto pensando a me, vi assicuro) fu l’evento in cui venne esibita la pietra lunare. Il tempo dall’allunaggio non si contava neanche in decenni e la curiosità sulla missione spaziale era ancora molto forte. Venne creata una rassegna espositiva di oggetti assolutamente autentici, credo della NASA, forse reperiti grazie all’aiuto del dottor Era, del consolato americano di Firenze, un caro amico di mio padre. Tra questi mancava purtroppo quello che molti avrebbero voluto guardare coi propri occhi: un materiale non appartenente alla Terra. Fu così che mio padre prese una piccola pietra e la lavorò: fiamma ossidrica, colori, cottura nel forno di casa (cosa di cui mia madre non fu mai molto felice) e alla fine eccola lì, esposta in una splendida teca: la pietra lunare. Ricordo che tra tutti quelli che l’ammirarono, solo un paio restarono veramente perplessi, girandole attorno, chinandosi, alzandosi, tentando di osservarla da ogni angolazione. Uno solo ebbe il coraggio di incrociare lo sguardo di mio padre e replicare: “Quella lì non viene mica dalla Luna!”. La risposta fu data con tono quasi offeso da tanta ingiustificata incredulità: “Originale! Come tutto il resto!”. Non aveva grandi doti di maestro, mio padre, le lezioni di vita passavano più che altro attraverso frasi ripetute, motti che poi applicava. Uno di questi suonava pressappoco così: “In mezzo a tanta verità una piccola bugia si nota poco.”.

Oltre alla sala E.F.E.R gli spazi espositivi furono due, in diverse occasioni. Prima di tutto il club, che al suo interno presentava i romanzi delle diverse case editrici partecipanti al premio Cometa d’Argento. Uno di questi riconoscimenti, un premio speciale consegnato nello S.F.I.R del 1976 a mio padre, per l’impegno sostenuto come presidente del Club, fa ancora capolino dalla mia libreria. Esule di tempi antichi, una lastra metallica con l’immagine in rilievo del guerriero di Druillet, lo stesso che compare in Stelle e stellette, e accanto il logo di Altair 4.

Un anno venne allestita anche una mostra in una chiesa sconsacrata, con opere di illustratori di diverse nazionalità: Thole, Druillet, Baglini, sono quelli che ricordo meglio. Il primo perché è indimenticabile, il secondo perché lo trovavo impressionante, il terzo perché, alla fine della mostra, mi dedicò con un sorriso una sua opera, regalandomela, la stessa che potete vedere sulla copertina di un vecchio Cosmo oro: I ribelli dei 50 soli. Di questo particolare allestimento ricordo la musica che accompagnava i visitatori all’interno, ma per farvi meglio comprendere questo aspetto bisogna fare un passo indietro. In quegli anni ogni progresso era accolto dai cultori della SF con gioia, come fosse il preludio di un mondo che già conoscevano attraverso i film e i libri. La musica non faceva eccezione. Comparivano in quegli anni gli impianti ad alta fedeltà e ricordo che Boicelli ne vantava uno quadrifonico. Noi vivevamo in un appartamento di medie dimensioni, in un piccolo condominio, eppure mio padre, amante della musica classica, comprò un Sansui con casse Jensen riuscendo poi al massimo a spostare il volume sulla tacca due. A eccezione di un’unica volta, quella in cui portò l’impianto alla mostra. Con gli occhi lucidi e commossi spostò l’indicatore a sette, inondando lo spazio della grande chiesa con le colonne sonore di 2001: Odissea nello spazio e Arancia Meccanica. Ancora oggi il secondo movimento della nona sinfonia mi trasmette una gioia inarrestabile.

-

Lo S.F.I.R

Programma dello S.F.I.R. 1976

Partiamo dal nome: Science Fiction Italian Roundabout. E proseguiamo dicendo che mio padre non conosceva l’inglese, ma amava i libri e aveva dizionari di lingue in cui non l’ho mai sentito esprimersi. Cultore del linguaggio, correttore di bozze per hobby, adorava le assonanze e voleva trovare qualcosa che ricordasse Ferrara. Fu così che sfogliando un grosso tomo, un pomeriggio, venne fuori il termine roundabout, dando vita al famoso acronimo. Non pensò mai a una rotonda, per lui S.F.I.R significò sempre “ciò che gira attorno alla fantascienza italiana”. E cose ne girarono in quegli anni, e idee, e persone, ma il primo a girare, credo, fu proprio lui. Nel 1975 decise di partecipare alla British SF Convention per allacciare contatti e recuperare idee. Partimmo così per Coventry: i miei genitori, Boicelli, sua moglie Anna e io. Qui incontrò Bob Shaw, che sarebbe diventato l’ospite d’onore a Ferrara l’anno successivo. Di quell’esperienza ricordo il banchetto, la nostra tavola e lo stile di abbigliamento dei signori Brunner, così diverso a ciò a cui ero abituata; l’infaticabile traduzione di Boicelli di ogni cosa trovata, detta o scritta, lo stupore di mia madre quando mio padre comprò un’opera di Eddie Jones, che diventò poi parte del manifesto dello S.F.I.R dell’anno successivo.

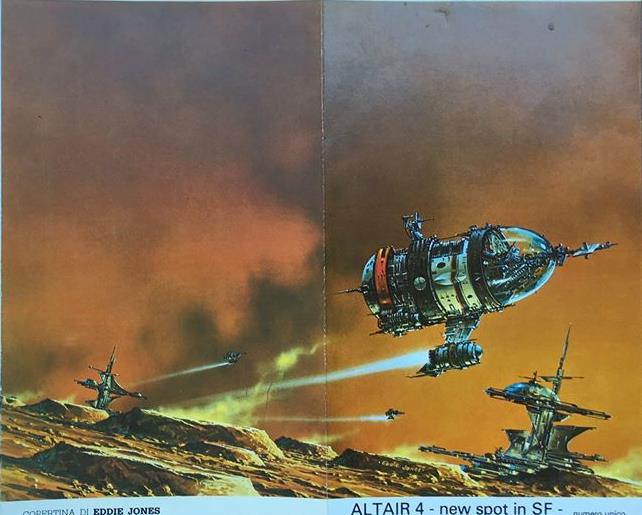

Copertina di Eddie Jones

La convention legata al premio assegnato per la produzione di opere di fantascienza e fantasy, divise in categorie, dell’anno precedente, trasformava quattro semplici giorni in 96 ore di magia. Il costante impegno svolto durante tutto l’anno non salvava da picchi adrenalinici a ridosso dell’evento. Come l’anno in cui il negoziante del timbrificio presso cui venivano prodotte le comete d’argento, a causa di un serio imprevisto, le sbagliò tutte e dovette rifarle. Arrivarono insieme a uno Junio trafelato, solo la sera prima della consegna. Che eravamo in un mondo di carta ve l’ho già detto, ma era anche un mondo di trasferelli. Il mio compito, nell’organizzazione complessiva dell’evento, consisteva nel trasferire sulla cartina di Ferrara due piccole frecce appoggiando un foglio trasparente sulla superficie e poi grattandolo con una matita. Una freccia contrassegnava l’Hotel de la Ville, l’altra la via in cui si trovava Altair 4. La mappa veniva data a ogni partecipante, insieme ad altri gadget, e sarebbe servita per orizzontarsi in un mondo che non aveva ancora previsto Google Maps. Sono sicura che la routine del compito non mi abbia salvato da eventuali errori, se siete tra quelli che hanno cercato il Club in una via improbabile, ora sapete il perché.

Di tutti gli S.F.I.R quello del 1976 rimane quello a cui sono più legata. L’anno in cui partecipò Theodore Sturgeon, di cui divenni la fedele ombra, ammaliata dalla sua gentilezza, dal suo sorriso triste e dalla giacca di camoscio rossa. Fu anche l’anno in cui il Comune di Ferrara parve rendersi conto dell’importanza della convention e così, pur continuando a non sostenere economicamente l’evento, diede ad Altair 4 la possibilità di usare la Sala dell’Imbarcadero nel Castello Estense. Mi ricordo Cochi Ponzoni e Luigi Vannucchi aggirarsi tra le volte ristrutturate da poco con fare altero insieme a Lattuada. Il sorriso contagioso di Gianfranco Viviani, la passione di sua moglie per il pampepato, un dolce tipico della mia città, che sempre riportava felice a casa. Gli occhiali spessi di Thole e il mezzo sorriso con cui mi ha guardato quella volta che gli ho chiesto di farmi un disegno, “anche uno piccolo, ma solo per me”.

Da sinistra io, T. Sturgeon, Junio, di spalle G. Mongini

Il cuore della convention, in ogni edizione, sarebbe comunque sempre rimasto l’Hotel de la Ville. In questo albergo, di fronte alla stazione di Ferrara, appassionati di ogni ordine e grado si sono ritrovati, per anni, nell’allegria informale del dopo premiazione, rinsaldando amicizie e conoscenze. Io invece ne ricordo bene il divano, nella grande hall del piano terra. Alla fine delle serate i miei genitori salivano nelle camere, insieme agli ospiti, per salutare brevemente, lasciandomi nella hall. L’ascensore si chiudeva sul loro sorriso e poi iniziava l’attesa. Nonostante i miei sforzi la stanchezza vinceva e mi appisolavo in fretta, risvegliandomi all’arrivo dei vari gruppi che rientravano alla spicciolata in albergo e all’immancabile commento “Oh, sei ancora qui!”. Se durante l’anno nell’ambiente della fantascienza ero conosciuta come la figlia di Marchi, negli S.F.I.R diventavo “la bambina che dorme sul divano”. Molti anni dopo, nel 1989, all’Eurocon di S. Marino, l’ultima convention a cui ho partecipato insieme a mio padre, l’organizzatore, in maniera del tutto inaspettata, durante la premiazione ricordò questo aneddoto, chiamandomi a consegnare i premi insieme a un altro figlio d’arte di cui non ricordo il nome. Chissà se anche lui ha mai avuto un divano a cui appartenere.

In mezzo a tutta quella Gente Alta a volte mi è mancato un compagno di giochi, eppure è stata davvero un’infanzia ricca. Ho letto il mio primo Urania a 11 anni, non ne ricordo neanche il titolo, anche se mi rimane la paura che provai quando i protagonisti tentano, con un telo, di tenere fuori dalla finestra di una roulotte un’entità fatta d’aria. Da allora non mi sono più fermata, prediligendo il fantasy, ma immergendomi con uguale cura in ogni mondo che avesse una grammatica di pensiero sufficientemente intrigante. Molti dei protagonisti di questo breve viaggio sono ormai partiti verso altri universi lasciandomi l’anima tinteggiata da colori indelebili. Una cosa si può ben dire di quel periodo: ebbe un grande peso nella mia formazione e divenne una pietra miliare al bivio di ogni strada che poi intrapresi. Sono stata davvero fortunata, come un hobbit al Consiglio di Elrond.

Grazie per tutto il pesce.

In copertina, da sinistra: T. Sturgeon, sig.ra Viviani, sig.ra Brunner, Elisabetta Marchi, sig.ra Marchi, G. Mongini

Elisabetta Marchi

È nata e vive a Ferrara. Pedagogista, scrittrice e saggista, vice-presidente dell’Associazione Italiana Studi Tolkeniani. Collabora con la rivista Endóre con cui ha pubblicato i saggi Bilbo Baggins e la Contea: una carriera deviante, La cura e l’armonia in J.R.R. Tolkien e Ildegarda di Bingen. Per le scuole: C’è un Hobbit a Pontelagoscuro e J.R.R. Tolkien autore del secolo.

Il ricordo di Elisabetta apre la stura a bellissimi ricordi che serbo ancora nel cuore. La prima volta che accompagnato da Vanni Mongini entrai nella sede del club Altair 4 ero un appassionato appena diciottenne e insieme ad Andrea Ferrari conobbi Eugenio, persona squisita e dal look d’altri tempi per assistere estasiato alla proiezione in 16mm di Assalto alla Terra e Destinazione Terra. E ancora ricordo il lungo viaggio in treno da Milano, insieme sempre ad Andrea Ferrari e Andrea Guazzotti (ai tempi eravamo il cuore del glorioso CMNA Centro Milanese Narrativa d’Anticipazione che con rispetto e umiltà cercava di seguire le fastose orme del club ferrarese) per partecipare al primissimo SFIR dove assistetti alla proiezione de L’Uomo Illustrato immergendomi per la prima volta in quella realtà multiculturale propria della fantascienza del periodo. Tuttavia, e con con questo vorrei integrare il ricordo di Elisabetta, Ferrara ed Eugenio li ricordo vividamente anche per il bellissimo servizio della RAI realizzato e trasmesso in occasione della celebre serie tv di Alessandro Blasetti, Racconti di Fantascienza: si vedeva una nebbiosa Ferrare dove in bicicletta circolava elegante Eugenio mentre si dirigeva alla volta del club dove poi sarebbe stato intervistato su cos’era la fantascienza (e il fantastico mondo collegato). Bit e metadati persi nel tempo salvo che nel ricordo di chi li ha visti e magari anche vissuti.

Grazie di cuore Elisabetta, per questo tuo intenso articolo! Nei lontani anni ’70 (devo dire, comunque, da me non molto amati in senso generale) ero anch’io, 18enne, uno dei visitatori dei primi S.F.I.R. e curiosamente anche per me quella che più mi è rimasta nel cuore è indubbiamente l’edizione del 1976. Non ho partecipato a molte convention della SF, ma a qualcun’altra certamente sì, e ciò nonostante lo SFIR 1976 è l’unico così vivido, tutt’oggi, nella mia memoria. Francamente non mi aspettavo, da quella bambina che io rammentavo un pochino annoiata (almeno ai miei occhi così mi sembrò all’epoca…), quella che come dici tu, ritrovavi “addormentata sul divano”, una serie di ricordi così teneri, piacevolissimi da leggere, anche se – ma ciò non guasta – un pochino malinconici e commoventi nei confronti di coloro che non sono più fra noi. Diamine se ricordo Andrea Boicelli, cordiale e gentilissimo (fu lui che mi raccomandò l’Hotel Europa per pernottare). E l’elegante Eugenio Marchi, e Giovanni Mongini, e i tanti e variegati ospiti. Personalmente ero poco interessato alla SF letteraria, anche se mi piaceva l’atmosfera positiva ed entusiasmante che si respirava, per esempio nell’Hotel de La Ville: ricordo le numerose discussioni ma anche – sebbene io non vi partecipassi essendo rigorosamente astemio – le gare a chi beveva più boccali di birra, che vinceva quasi sempre Karel Thole! Comunque io ero venuto a quel primo SFIR intrigato dal libro di Vanni, il primo volume di “Storia del cinema di fantascienza” della Fanucci, che avevo acquistato il mese prima, ed infatti seguii particolarmente le rassegne cinematografiche, tenute quell’anno al cinema Mignon (“Dieci grandi ritorni” mi pare s’intitolasse, con tanto di presentazioni del grande Mongini in persona!) e all’Embassy (quest’ultima però mi piacque di meno). Termino con una considerazione seria: il tuo resoconto mi ha anche fatto riflettere sul fatto che forse, sia allora che nel corso degli anni successivi, non sono stato abbastanza giusto con, e grato ad, alcune persone (come tuo padre e Vanni), non valutando correttamente i loro meriti e/o forse sminuendoli, e di questo oggi mi rammarico molto, soprattutto considerando che con qualcuno non potrò più scusarmi, giacché ormai appartiene purtroppo al mondo dei più…