AI CONFINI DEL WEIRD

Ai confini del weird

tre storie poco conosciute e un caso di ipnosi collettiva

Ho l’impressione sia buona cosa riassumere brevemente che cosa si intende per letteratura weird perché i romanzi proposti in questa sede non sono i testi che ne hanno fatto un fenomeno letterario tutto speciale, non ultimo per il motivo che non si lascia etichettare.

Weird è un vocabolo inglese che significa strano, misterioso, bizzarro. Definire weird una letteratura è già un gradino verso l’indefinito, perché molte cose possono apparire strane o misteriose. Il modo migliore per capire che cosa rende l’atmosfera weird è esemplificare attraverso titoli o autori che l’hanno immortalata, tenendo fermo il punto che spesso l’essenza weird è raggiunta non attraverso l’intera opera, ma in singoli passi. Poi passeremo a tentare di definirla.

Anche questa letteratura ha una sua storia e un processo di cambiamenti che si adeguano al trascorrere del tempo (informazioni dettagliate si possono trovare nelle varie voci enciclopediche riportate in rete).

Si inizia a parlare di weird tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

In verità il termine weird era già comparso in alcune recensioni inglesi nel 1859 e nel 1889 per designare la narrativa sovrannaturale contenuta in E.A. Poe, E.T.A. Hoffmann, Walter Scott e il Dracula di Bram Stoker, stigmatizzata da una parte della critica pionieristica come old weird o haute weird.

Svincoliamoci dall’old weird e troviamo che, a posteriori, verranno indicate come opere weird alcuni lavori di M.P. Shiel, Eric Stenbock, R. Murray Gilchrist, Algernon Blackwood, William Hope Hodgson, Lord Dunsany, Ambrose Bierce e M.R. James.

La consacrazione della letteratura weird presso il grande pubblico fu opera di alcune riviste popolari statunitensi (Weird Tales, Strange Tales, Unknown Worlds). Gli autori che la incarnarono furono Lovecraft, Clark Ashton Smith, Fritz Leiber e Robert Bloch.

La voce enciclopedica di Wikipedia [1] riporta un elenco di autori suddivisi nei seguenti periodi: prima del 1940, 1940-1980, 1980-oggi. Aggiunge una ulteriore voce: New weird [2] , spiegando che dopo un iniziale proto-new weird di cui Stephen King è per esempio un rappresentante, negli anni Novanta trova santificazione in autori come China Miéville e tanti altri. Argomento, quello del new weird, in cui non mi addentrerò, per restare invece nel weird classico, se esiste.

Ora che abbiamo soddisfatto elenchi e nomi, passiamo a capire che cosa non fa una storia weird, e cosa sì. Weird non è letteratura dell’orrore, e nemmeno gotica, non ha gli stilemi della letteratura del sovrannaturale, quindi non è magica nel senso usuale del termine, pur contenendo l’elemento soprannaturale.

Lovecraft la definì nel seguente modo:

Il vero weird ha qualcosa di più di un omicidio segreto, ossa insanguinate o catene tintinnanti. Deve essere presente una certa atmosfera di terrore che lascia senza fiato, inspiegabile, forze esterne e sconosciute; e ci deve essere un accenno, espresso con una serietà e portentosità che ne diventano il soggetto, di quella concezione più terribile del cervello umano: una sospensione o sconfitta maligna e particolare di quelle leggi fisse della Natura che sono la nostra unica salvaguardia contro gli assalti del caos e i demoni dello spazio non scandagliato.

Francesco Corigliano, nel suo saggio Letteratura weird (Mimesis, 2020) dice che

la letteratura «weird» introduce un dubbio per le capacità razionali della mente umana che è distante dalla sicurezza offerta, in ultima analisi, dal fantastico; è proiettata verso qualcosa di nuovo e differente, e basa la sua forza proprio sull’impossibilità di afferrare del tutto la natura di questa novità. È uno sviluppo del fantastico, una sfumatura che allude a nuove aperture e che non per nulla si è accostata, storicamente e culturalmente, alla fantascienza.

Credo che entrambi convergano alla stessa conclusione: il weird trascende il corso naturale delle cose e diventa sovrannaturale. È una spaccatura nella quotidianità, una frattura che provoca il crollo della certezza, dell’abitudine a considerare il mondo in un certo modo, del quadro offerto dal senso comune; è una discesa in un realistico ignoto. Il weird fa scaturire la distruzione dell’impianto di contorno realistico che, di solito, passa inosservato: chi guarda più il ponte che si staglia vicino alla stazione di passaggio, dopo averlo visto per centinaia di volte tutti i giorni? Se lì entra il weird, il ponte non sarà mai più lo stesso.

Quello che dunque mi sento di dire è che il weird nasce in un impianto narrativo realistico, condizione imprescindibile perché il più puro weird affiori. Non c’è weird senza un solido impianto realistico.

Ed è di questo weird che trattano le storie che seguiranno.

Si potrebbe obiettare che tutto questo corrisponda alla corrente letteraria del realismo magico. Nel realismo magico, a differenza dell’atmosfera weird, i personaggi calano in un binomio reale/irreale che permea la collettività. La realtà è stravolta collettivamente e vale per tutti. Non c’è una fessura, una incrinatura che rompa gli schemi del quotidiano perché l’intero quotidiano è immerso in una dimensione ai limiti del surreale.

Infine, lascio all’immaginazione del lettore le implicazioni di una letteratura definita weird, che può andare a coprire la sfera psicologica individuale e collettiva; il costrutto filosofico-esistenziale dell’essere umano, riflesso della cultura, della scienza e della tecnologia che lo permea: la stessa mancanza di cultura e scienza; perfino una cultura e una scienza mistificate, fino a comprendere derive politiche e sociali. Una letteratura di grandi potenzialità.

La casa sull’estuario, di Daphne du Maurier

ovvero della memoria del passato

Daphne du Maurier

Un curioso romanzo che ho riletto per l’occasione è La casa sull’estuario [3] (The House on the Strand, 1969) di Daphne du Maurier, conosciuta anche come Lady Browning, il cui cognome le viene dalla famiglia di origini francesi. Ma assodato che l’elemento principe del weird è il soprannaturale e tutto ciò di cui si è accennato in apertura, non ho potuto che rilevarlo come un caso adatto al nostro argomento.

Du Maurier è stata una scrittrice londinese, nata nel 1907 e morta nel 1989 a Par, una località che ci interessa proprio perché fa parte dell’immaginario geografico del romanzo. Del resto, la Cornovaglia in generale, dove si trova Par, fa da ambientazione a molti suoi romanzi.

Per rinfrescare la memoria al lettore smemorato, du Maurier è l’autrice di Rebecca, la prima moglie (Rebecca, 1938), fortunato romanzo giallo pluritradotto, inizialmente trasposto in versione cinematografica da Alfred Hitchcock nel 1940, ma a cui seguirono nel tempo altre versioni cinematografiche (di cui l’ultima data 2020), uno sceneggiato, un musical e serie televisive [4], nonché versioni teatrali e un adattamento radiofonico di Orson Welles.

Anche Gli uccelli (The birds), film del 1963 di Hitchcock, è tratto dall’omonimo racconto di du Maurier del 1953.

Nel 1978 du Maurier ottenne il premio Grand Master Award insieme a Dorothy Hughes e Ngaio Marsh; categoria presente negli Edgar Allan Poe Awards, assegnati annualmente dall’istituzione Mystery Writers of America per generi giallo, horror e thriller.

D. du Maurier, The House on the Strand (Victor Gollancz, 1969).

Prima edizione inglese. Copertina di Flavia Tower

La prima edizione inglese di The House on the Strand uscì nel 1969 per Victor Gollancz, con la copertina disegnata dalla figlia di du Maurier, Flavia Tower. Nello stesso anno andò in stampa l’edizione statunitense (Doubleday).

Le edizioni italiane di La casa sull’estuario sono tre. La prima fu pubblicata da Rizzoli nel 1970 nella collana “Romanzi Italiani e Stranieri”, su traduzione di Maria Napolitano Martone e con copertina di Florenzio Corona. Sempre nel 1970 uscì l’edizione per Club degli Editori (“Un libro al mese J 12”) con copertina di Bruno Binosi. L’ultima uscì nel 1979 per Rizzoli, nella collana “Biblioteca Universale Rizzoli 303”, con copertina di E.A. Abbey. Tutte sono identiche, con la stessa traduzione e riportano la mappa di dove accadono i fatti e l’albero genealogico delle famiglie Champernoune, Carminowe e Bodrugan nel quattordicesimo secolo.

D. du Maurier. La casa sull’estuario (Rizzoli, 1970).

Prima edizione italiana

Il protagonista Richard Young – Dick per gli amici – ha avuto in prestito per le vacanze estive un’antica casa della Cornovaglia nei pressi di Par, chiamata Kilmarth. La bella magione appartiene all’amico Magnus Lane, biofisico di fama. I due si conoscono fin da ragazzi e spesso, durante le pause estive dagli studi, hanno trascorso insieme le vacanze a Kilmarth con i genitori di Magnus. Ora sono uomini: Dick è sposato con un’americana che ha due figli da un precedente matrimonio e Magnus è sempre preso dalle sue ricerche, per cui negli ultimi anni si sono visti poco.

È Magnus a contattare Dick per proporgli una vacanza nei luoghi di quando erano ragazzi. Dick accetta e quando si trova a Kilmarth è solo, perché la moglie e i figli arriveranno solo una settimana dopo.

Insieme all’offerta della casa, Magnus propone a Dick di partecipare a un esperimento che ha in corso. Si tratta di assumere un farmaco di sua creazione, con la raccomandazione di non bere alcool nelle ore successive.

L’attacco del romanzo entra subito nel cuore del weird: Dick è perplesso, ma fa quanto Magnus gli ha detto e, poco dopo aver bevuto la quantità prescritta, precipita in un altro mondo.

Seguendo Roger, amministratore della tenuta di Sir Henry Champernoune e proprietario della stessa Kilmarth, diventa il testimone di fatti accaduti nel quattordicesimo secolo. Non può interagire con i protagonisti degli eventi, non è toccato dagli eventi atmosferici, ma può vedere e ascoltare ogni cosa. Non può toccarli perché, se questo avviene, ritorna con violenza nella realtà quotidiana con effetti devastanti al fisico.

Una volta tornato in sé dopo questo primo esperimento (gli effetti del farmaco non durano molto), Dick si sente al telefono con Magnus, il quale, messo al corrente dall’amico sui risultati, grida al miracolo perché lo scienziato si rende conto che il siero non è un allucinogeno: le stesse cose e le stesse persone viste da Magnus, in un suo precedente esperimento su se stesso, seppure in modi e tempi leggermente diversi, sono gli stessi a cui ha assistito Dick. Magnus, infatti, si era ben guardato dal rivelare a Dick ciò che aveva visto lui durante la sua personale esperienza.

Il farmaco, dunque, permette di tornare nel passato e vedere realmente ciò che è accaduto. Entrambi, però, si chiedono perché ogni volta debbano essere al seguito di Roger, l’amministratore, quasi alla stregua di un Virgilio dantesco introduttivo al quadro.

Dick ben presto diventa dipendente dal siero e, spinto dalla potente necessità di conoscere i successivi eventi, nonché dallo struggente bisogno di sapere di Isolda, la bella consorte del bruto Sir Oliver Carminowe della quale si è innamorato, eccede e diventa sempre meno accorto. Assumere il farmaco può essere pericoloso: quando si è sotto l’effetto, la realtà odierna scompare e non ci si rende conto di camminare per colline e paludi. Durante un esperimento Dick rischia di finire sotto un’automobile. Inoltre si accorge di strani tremori e soprattutto dell’insorgere di una certa dissociazione, per cui il passato diventa il presente, creandogli qualche difficoltà di interazione nella realtà di tutti i giorni.

Qui mi fermo, perché il lettore che non ha letto il romanzo ha il diritto di scoprire da solo come la storia proseguirà.

Anticipo solo che per tutto il romanzo la realtà odierna di Dick si alterna alla realtà del passato.

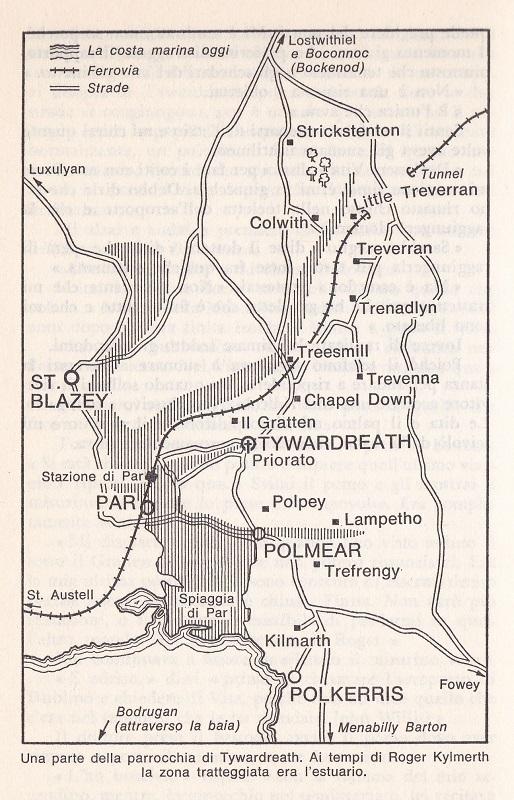

La casa sull’estuario (Rizzoli, 1970). Mappa riportata a fine volume

La vena fantastica di du Maurier è senz’altro dichiarata e ricorre in molte sue opere, dove spesso è presente l’elemento soprannaturale.

Di La casa sull’estuario si è detto che si ispira al romanzo gotico, forse per la parziale ambientazione in un’atmosfera arcaica medioevale, ma i protagonisti medievali di du Maurier non sono né stereotipati, né vivono una crescente suspense determinata da un notevole uso del soprannaturale. Anzi, si muovono vivi e razionali, secondo logiche brutali dettate dagli usi e i costumi del tempo. In loro non c’è il sublime, dove per sublime si intende quel terrore che sfocia in stupore, astonishment, uno stato emotivo di apice in cui ogni altra emozione è stata spazzata via. Per dirla tutta, manca quel terrore che ne farebbe un romanzo gotico.

Tutto questo c’è, in un certo senso, nell’altro lato, quello che rappresenta l’oggi, ed è per questo che trovo il romanzo weird, e non gotico: l’elemento dirompente e soprannaturale si insinua nella realtà quotidiana, raccolto da chi deve e nemmeno intravisto da chi non deve.

In generale, il weird è sotterraneo: si mostra, ma non a tutti.

Piuttosto, per la causa indotta che conduce all’alterità, si potrebbe affermare che il romanzo abbia una sfumatura fantascientifica: c’è uno scienziato e c’è un siero sperimentale che produce uno sdoppiamento, un po’ alla Stevenson come succede nel suo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Che poi le conseguenze non sfocino in un previsto fantascientifico è un’altra questione: infatti diventa una questione weird, di quando l’ignoto si fa strada e produce una fessura in cui introdursi, di quando la realtà si incrina e dietro la strato superficiale di tutti i giorni appare un’altra dimensione. Di quando la percezione soggettiva è quella di una realtà oggettiva. Lo va affermando all’inizio Magnus, durante la conversazione telefonica menzionata: «Il mondo dove sono penetrato non aveva niente di fantastico. Tutto era perfettamente reale» [5].

Un altro aspetto da considerare è quello psicologico. Du Maurier aveva letto gli studi dello psicologo analitico Carl Gustav Jung e sicuramente pensava alla memoria ancestrale che l’illustre svizzero ha chiamato inconscio collettivo. Quando Dick cerca di darsi una spiegazione razionale a quello che gli sta succedendo, pensa:

Siamo legati tutti l’uno all’altro attraverso il tempo e l’eternità, […] Per me era la prova che il passato non era scomparso, che ne eravamo tutti parte e testimoni. Io ero Roger, Bodrugan, Caino e, incarnandoli più intensamente, me stesso. [6].

Infine, l’impianto storico è curatissimo e frutto di studi approfonditi. Kilmarth è l’abitazione dove du Maurier visse dal 1967. Si trova vicino al villaggio di Tywardreath, che in Cornovaglia significa “casa sulla spiaggia”.

I maghi, di J.B. Priestley

ovvero del vivere «nel tempo vivo»

John Boynton Priestley

Se La casa sull’estuario permette al lettore di entrare a intermittenza regolare nel weird, il romanzo I maghi (The Magicians, 1954) dello scrittore inglese John Boynton Priestley lascia il lettore col fiato sospeso fino alla fine.

D’impianto assolutamente mimetico, cioè realistico, la finzione della realtà quotidiana e del senso comune non abbandoneranno mai il lettore: nulla fa presagire la frattura che ne provoca il crollo.

Si potrebbe quasi concludere che I maghi sia una sorta di manuale per inesperti lettori di weird, troppo ancorati al vivere massificato odierno. Che del resto è il percorso del protagonista.

J.B. Priestley è stato uno scrittore inglese, nato nel 1894 e morto nel 1984. Pubblicò quasi fino all’ultimo di una lunga vita dedicata alla letteratura in ogni sua forma: narrativa, teatrale, saggistica, critica, cinematografica, oltre a dedicarsi al giornalismo televisivo e radiofonico, dando una nuova impronta a quest’ultimo con la sua personalità accattivante quando ancora la BBC era ancorata a un sistema d’informazione trasmesso in una forma stringata e anonima.

Nonostante fosse un autore di spessore (dove per spessore intendo autore impegnativo e profondo), i suoi romanzi e le opere teatrali ottennero un grande successo di pubblico grazie alla sua abilità di intrattenimento. D’altronde gli obiettivi di Priestley erano una letteratura e un teatro che fossero mezzo di autoevoluzione per l’individuo: sosteneva che un rinnovamento personale non possa scendere dall’alto, ma provenga piuttosto dal di dentro, da un lavoro fatto in prima persona.

Fautore di tematiche coinvolgenti che spaziavano dal sociale al politico, dal costume alla cultura, dalla filosofia alla comunicazione, il grande pubblico si dimostrò sempre sensibile e intuitivamente ben disposto al suo messaggio al punto che, nonostante la Seconda guerra mondiale imminente e poi ancora durante la guerra in corso, i suoi spettacoli teatrali stavano in cartellone per mesi superando ogni record di replica.

A guerra finita, il pubblico ad acclamarlo fu diverso, non più inglese che in quel momento si dimostrava poco perspicace ai possibili pericoli dell’individualismo sociale e del liberismo economico (An Inspector calls, Un ispettore in casa Birling, 1945), ma russo e tedesco, per poi tornare acclamato e profondamente sentito in patria in seguito ai risvolti avuti con il governo conservatore di Margaret Thatcher.

Da qui, è facile comprendere come, quando dico che I maghi siano quasi una sorta di manuale per entrare nel weird, l’intento autoevoluzionistico impresso dall’autore al lettore sia perfettamente raggiunto.

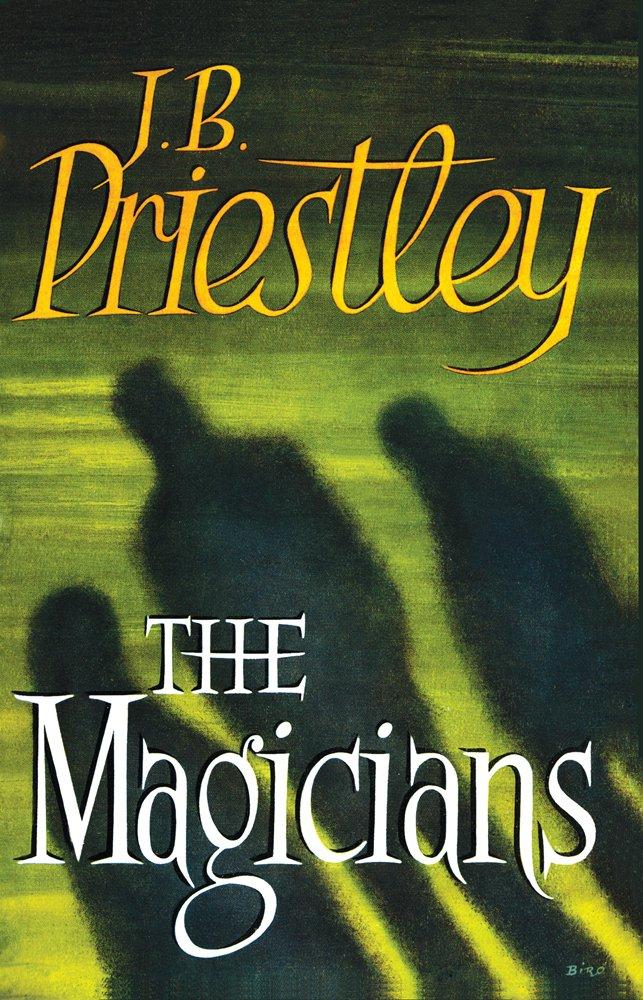

J.B. Priestley, The magicians (Heinemann, 1954).

Prima edizione inglese. Copertina di Val Biro

La prima edizione inglese di The magicians uscì nel 1954 (Heinemann) e nello stesso anno quella statunitense per Harper & Brothers. A cui seguirono quattro edizioni a intervalli distanti: 1957, 1963, 1996 e 2014.

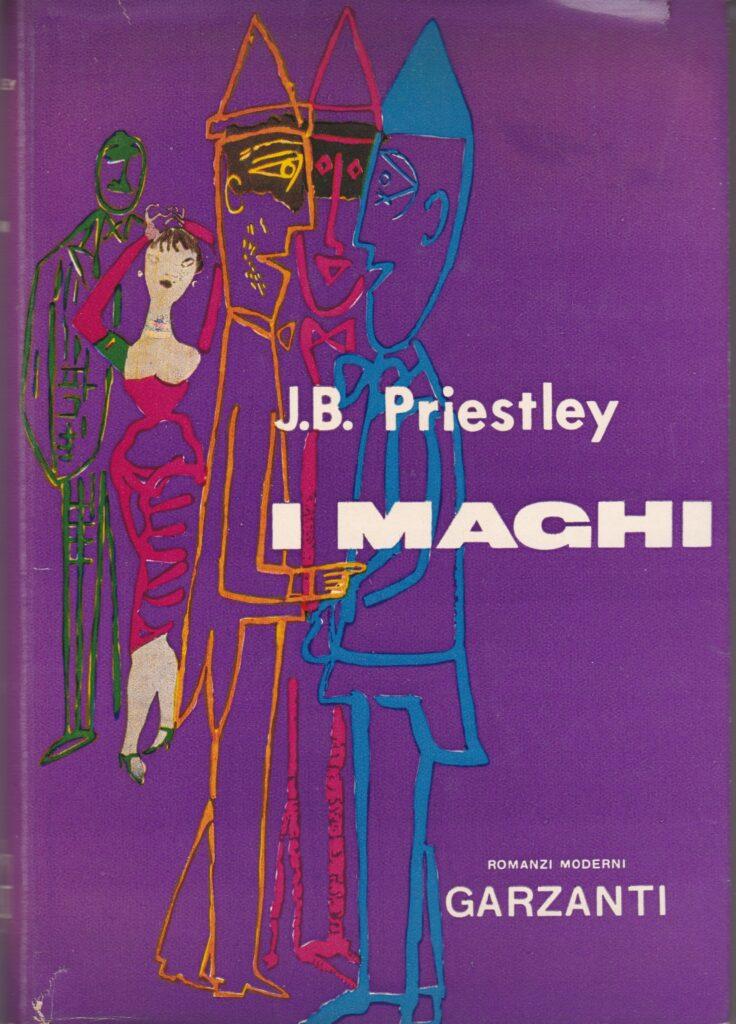

In Italia, purtroppo, ne uscì un’unica traduzione a opera di Ugo Andreis nel 1954. La pubblicò Garzanti nella collana “Romanzi Moderni Garzanti” col titolo I maghi. Sarebbe auspicabile e molto «weird» una ristampa, vista l’assoluta modernità del testo.

J.B. Priestley, I maghi (Garzanti, 1954).

Autore della copertina non identificato

La trama del romanzo si muove entro Londra e vicinanze. Il protagonista, Charles Ravenstreet, è un uomo di cinquantacinque anni che sta ai vertici di una industria elettrica a cui ha contribuito in prima persona perché divenisse di importanza primaria, tanto da meritarsi il titolo di Sir.

L’azione prende avvio durante una riunione plenaria in cui il brillante e capace direttore generale Ravenstreet viene scalzato dalla direzione perché subentri il rappresentante di una nuova generazione di capitano che si sta diffondendo un po’ dovunque, un genere di vertice che non sa di lavoro e tecnologia, ma sa vendere e vendersi. Nulla a che vedere con la serietà e la competenza di Ravenstreet, uomo e ingegnere che ha dedicato la vita al lavoro, il quale, di fronte alle superficiali necessità dei nuovi tempi, preferisce lasciare il luogo dove sempre ha profuso creatività professionale, vendere le sue partecipazioni e mettersi a riposo.

Il rivolgimento lo lascia disorientato e perso perché ora c’è un vuoto che non sa come colmare. Persona tutt’altro che stupida, fin troppo realistica e ponderata, capace di un dialogo interiore lucido e disincantato nei confronti di se stesso e del prossimo senza che questo vada a turbare la sua emotività o lo lasci esacerbato e sconfitto, mentre si sta dirigendo in auto alla sua villa di campagna si imbatte in tre uomini anziani restati senza ricovero, dopo che la locanda in cui pernottavano è stata abbattuta da un aereo che ha perso il controllo.

Ravenstreet si ferma sul luogo della tragedia perché conosceva i proprietari con i quali era in rapporto di amicizia, ormai quasi tutti vittime dell’incidente, e poi invita i tre vecchi nella sua villa finché non decidano come continuare il loro viaggio.

Da subito i nuovi inquilini dimostrano di essere personalità eccentriche e singolari, risvegliando in Ravenstreet un interesse che nemmeno lui sa giustificarsi. Non sono quello che sembrano: dietro il loro atteggiamento l’uomo intuisce molto di più e capire chi siano diventerà di primaria importanza per la sua vita e per quella di molti altri. Tanto di più quando Ravenstreet ammette fin dall’inizio che dentro si sente morto da quattro anni.

Poco prima dell’incontro con i tre anziani, Ravenstreet viene contattato tramite emissari da un certo lord Mervil, una figura potente e conosciuta che gli farà proposte per un affare lucroso. Ravenstreet è dubbioso, ma lascia le porte aperte dando a intendere che potrebbe aderire, ma prima vuole conoscere la persona che rappresenta il fulcro della questione.

Al contempo i tre anziani provocano in Ravenstreet un inspiegabile volgimento di ottiche, soprattutto quando uno dei tre esordisce dicendogli che causa del suo malessere è una «visione sbagliata del tempo». Nel protagonista si scatena un graduale processo evolutivo, intrecciato agli eventi che si susseguono, e che a prima vista sembrava non avessero alcuna connessione.

Il gioco fantastico del romanzo di Priestley, squisitamente weird e dotato di un’elegante ironia che a volte rasenta l’umoristico, racconta di grandi temi sommamente importanti per la sensibilità odierna, pur essendo stato scritto settant’anni fa e argomentativo di una società nata col Dopoguerra. A volte mi stupisco di come alcuni scrittori degli anni Cinquanta e Sessanta avessero già individuato con esattezza chirurgica i grandi problemi in nuce, quelli veri, da cui è afflitta l’umanità che sperimentiamo oggi in senso compiuto, semplicemente raccontando quello che stava loro intorno. In fondo, Internet o meno, non c’è stata una vera frattura e niente è cambiato; solo, il problema si è acuito.

La massa e l’élite, la vita votata alla dissolvenza nella prima, le manovre non chiare della seconda. La massa vista dalla massa, la massa vista dall’élite. Lo Stato. La gente di oggi. L’ipnosi di massa. La tradizione. La volontà di morte. Questi sono solo alcuni dei temi, raccontati attraverso le posizioni, le esperienze e le parole dei personaggi, in uno scambio narrativo privo di intenti moralistici o pedagogici, perché Priestley sa intrattenere.

I suoi misteriosi vecchi la sanno lunga sulla lateralità sommersa dell’essere umano – quell’altro luogo, quello del tempo vivo che nel profondo sappiamo che esiste, perché sta lì davanti a noi, eppur rimosso. Lo conoscono e conoscono gli antidoti perché riemerga; non hanno bisogno di inventarsi spacciatori farmaceutici.

L’aborigeno, di Peter Saxon

ovvero della relatività della giustizia

W. Howard Baker in una delle rare fotografie reperibili

Peter Saxon è uno pseudonimo che inizialmente fu usato dall’irlandese William Arthur Howard Baker, più semplicemente conosciuto come W. Howard Baker, ma poi utilizzato da più scrittori. Nel nostro caso il romanzo L’aborigeno (The Killing Bone, 1969) è opera di W. Howard Baker. Appartiene alla serie dei guardiani psichici, The Guardians.

A voler ben guardare, L’aborigeno è un romanzo antropologico. Qui l’elemento weird scaturisce dallo scontro tra due diverse visioni che rendono la lotta tra il bene e il male una questione relativa. Se il lettore cerca una storia in cui i confini del bene e del male siano tagliati con l’accetta dovrà fare marcia indietro e convenire che la soluzione finale dà adito a una giustizia nebbiosa e insoddisfacente per entrambe le parti, vincitore e vinto.

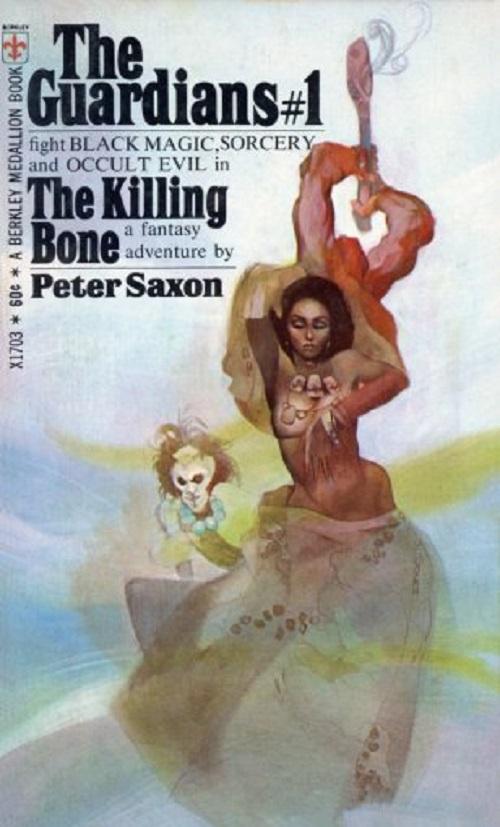

The Killing Bone (New York, Berkley Medallion Books, 1969).

Prima edizione in lingua originale

La storia editoriale di W. Howard Baker è un po’ confusa. Vale la pena di riassumerla per ottenere un quadro generale, anche per il motivo che Baker in Italia è pressoché uno sconosciuto, forse un po’ meno per gli appassionati di fumetto.

Irlandese, classe 1925, Baker presta servizio durante la Seconda guerra e in seguito viaggia in Estremo Oriente, in Europa e in America come giornalista. Trasferitosi a Londra, diventa corrispondente per alcune riviste tedesche e scandinave, per poi diventare direttore presso la Panther Books, una casa editrice attiva soprattutto dagli anni Cinquanta ai Settanta e specializzata in narrativa tascabile, i cosiddetti paperbook, molti dei quali di fantascienza.

Entra nella Amalgamated Press (poi Fleetway House), una casa editrice di giornali e riviste fondata nel 1901 e che riuniva varie iniziative editoriali, tra cui fumetti. Qui diventa redattore della Sexton Blake Library. Siamo nel 1955 e Amalgamated Press ha acquisito i diritti per le storie del famoso detective di finzione Sexton Blake creato da Harry Blyth (con pseudonimo di Hal Meredeth) che si aprono nel 1893, anno della sua nascita, per durare nel tempo e con autori vari fino al 1978 con fumetti, racconti, e rappresentazioni filmiche, e poi ancora fino a poco tempo fa con nuove storie e ristampe.

Lavora alla Amalgamated (ora Fleetway) fino al 1964, dove nel frattempo aveva assunto anche la carica di caporedattore di un gruppo di fumetti. Pare abbia scritto, tra le varie cose, almeno un numero della War Picture Library, disegnata da Hugo Pratt nel 1960 e raccolta in un volume di storie di guerra britanniche di Pratt pubblicate in Francia; oltre a essere stato redattore della Air Ace Picture Library.

Dopo che Fleetway cancella la Sexton Blake Library nel 1963, Baker ottiene la licenza per il personaggio dall’editore IPC e continua a pubblicarne storie attraverso Mayflower-Dell Books fino al 1968.

Nel frattempo, fonda la Howard Baker Books e pubblica una serie di quattro romanzi di Sexton Blake nel 1969.

Muore nel 1991, prima di avere concluso un mastodontico progetto: la ristampa completa di tutti i 1683 numeri del giornale The Magnet, settimanale inglese di racconti per ragazzi pubblicato da Amalgamated Press e che uscì dal 1908 al 1940.

Come scrittore è principalmente conosciuto per le sue storie presenti nella serie Sexton Blake e per alcune nella serie di romanzi polizieschi sull’occulto The Guardians, a cui parteciparono diversi altri come Rex Dolphin, Wilfred McNeilly e Thomas Martin.

Il romanzo L’aborigeno appartiene, per l’appunto, alla serie The Guardians ed è firmato come Peter Saxon, pseudonimo inizialmente usato da Baker ma che poi fu utilizzato da altri scrittori che parteciparono alla serie o ad altre iniziative letterarie. Per la cronaca, questi furono Rex Dolphin, Stephen Frances, Wilfred McNeilly, Ross Richards e Martin Thomas.

Sempre restando in tema di pseudonimi, nella sua produzione Blake non si limitò a quello di Peter Saxon, ma se ne servì di altri, tra cui W. A. Ballinger, Desmond Reid e William Arthur, spesso condividendoli con altri autori. The Encyclopedia of Science Fiction [7] afferma che

è impossibile distinguere molto di ciò che ha scritto da ciò che ha commissionato e da ciò che ha modificato, sotto il suo nome e quello di altri (It is impossible to distinguish much of what he wrote from what he commissioned and what he doctored, under his own name and others).

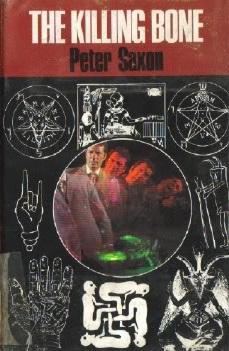

The Killing Bone (Londra, Howard Baker Publishers, 1970).

Seconda edizione. Copertina di John Moyes

La serie dei guardiani psichici, The Guardians, esce tra il 1968 e il 1969. Sono tre romanzi, due dei quali scritti in collaborazione con Wilfred McNeilly: Dark Ways to Death (Howard Baker, 1968) e The Haunting of Alan Mais (Berkley Medallion, 1969) [8]. Entrambe non hanno mai avuto una traduzione italiana.

L’unico di solo pugno di Baker è il nostro romanzo, The Killing Bone. Anche la vicissitudine letteraria della sua uscita è immersa in un pizzico di misteriosa confusione. La prima edizione esce nel 1969 (alcune bibliografie datano 1968, ma non ci sono prove che sia veritiero) ed è un’edizione statunitense di Berkley Medallion Books, New York. All’epoca la casa editrice Howard Baker Books fondata da Baker era già in movimento, perché proprio nel ‘69 Baker pubblica quattro romanzi di Sexton Blake, quindi non si capisce il motivo per cui The Killing Bone sia pubblicato in prima battuta dalla casa editrice newyorkese. Oltretutto il primo volume della serie, Dark Ways to Death, era stato pubblicato da Howard Baker, che già esisteva come abbiamo appena visto.

A questa prima, seguiranno una nuova edizione nel 1970 (Howard Baker!) e una nel 1972 (Five Star), entrambe inglesi.

La traduzione italiana di The Killing Bone, intitolata L’aborigeno, viene pubblicata dall’Editrice Nord nel 1972, nella collana “Arcano” curata da Renato Prinzhofer e Riccardo Valla; con traduzione di Gabriele Tamburini e copertina di Karel Thole. Esiste un’altra edizione, sempre della Nord e nella collana “Arcano”, sempre del 1972; questa in copertina riprende una vista parziale dell’illustrazione della prima edizione statunitense. Entrambe sono in cartonato rivestito di sovraccoperta.

Peter Saxon, L’aborigeno (Nord, 1972).

Copertina di Karel Thole

Peter Saxon, L’aborigeno (Nord, 1972)

Ho riletto anche L’aborigeno per l’occasione e ho ritrovato l’affascinante storia gialla intrisa di mistero oscuro che ricordavo.

Per qualche motivo mi ha richiamato le atmosfere del romanzo L’indagine di Stanislaw Lem, apparso nel 1959, stigmatizzato come opera di fantascienza, ma che in realtà si inserirebbe meglio nel nostro argomento. È comunque solo una parvenza di similarità, perché Lem narra una storia d’indagine poliziesca classica con professionisti ben piantati nella realtà e refrattari al contesto magico, mentre i protagonisti di Baker sono profondi conoscitori del lato magico e lo indagano.

I Guardiani sono, infatti, una specie di agenzia investigativa del mondo occulto. A farne parte c’è l’affascinante reverendo John Dyball, «un tempo sacerdote anglicano e ora membro dello strano gruppo di persone chiamate Guardiani», Steven Kane che ha lasciato la cattedra universitaria di antropologia per aderire al gruppo, la sensitiva Anne Ashby e Gideon Cross, «il mistico dai capelli bianchi e dalla barba grigia» che ha formato il gruppo e resterà dietro le quinte per buona parte della storia.

A descriverli così sembra quasi appartengano a una storia da acchiappafantasmi; in realtà l’abilità narrativa di Baker conduce il lettore nei meandri di un intrigo soprannaturale che risulta straniante, tanto di più perché condotto in ambienti e vie di Londra che nulla hanno a che fare con il sommerso del magico.

C’è la realtà e poi c’è un’altra realtà: il senso di incongruenza che nasce dallo scontro delle due è assimilato a manifestazioni fisiche che lasciano l’ignaro spettatore disorientato e subito immemore (il weird si lascia vedere solo da chi deve, chi non deve rimuove) mentre il Guardiano – che intuisce la profondità e la potenza dell’altro lato – impara a temerlo.

Romanzo d’impianto realistico, in L’aborigeno il weird entra subito in azione. Il reverendo John Dyball viene chiamato in un ospedale per esaminare un uomo che giace in una sorta di rigor mortis, pur essendo vivo. Il paziente ha uno sguardo impietrito. Subito si rende conto che c’è qualcosa che non va, un presentimento gli corre con un brivido lungo la schiena. Penetra l’elemento orrifico.

Con uno svolgimento abile, Baker corre sul filo di una narrazione dinamica, di bell’intreccio, essenziale. Fino alla conclusione esplosiva, in cui il Bene e il Male sono di difficile collocazione, perché entrambi hanno le loro ragioni.

La città & la città di China Miéville

ovvero dell’illusione collettiva

Di tutti i titoli che ho preso in considerazione, La città & la città dello scrittore inglese China Miéville, classe 1972, è l’unico di pubblicazione recente.

Ho voluto inserirlo perché la sfaccettatura weird che imprime in questa storia è ai confini del bizzarro che stiamo discutendo, come ho ritenuto che fosse anche per i tre romanzi precedenti.

La città & la città è stato pubblicato nel 2009 dall’editore Macmillan, a cui sono seguite nello stesso anno e negli anni successivi diverse ristampe, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Esistono traduzioni in varie lingue. In Italia la prima traduzione fu pubblicata dall’editore Fanucci nel 2011, con traduzione del bravo Maurizio Nati.

China Miéville,The City & the City (Macmillan UK, 2009).

Prima edizione originale. Copertina di Christopher Papasadero

La Città & la Città di China Miéville (The City & the City, 2009) è stato definito come un’opera rientrante «nel genere fantastico, la fantascienza e il police procedural [9]».

Fantastico è un termine generico che dice tutto e niente. Vero che l’ossatura è police procedural, non trovo invece la fantascienza di cui si parla, a meno che i misteriosi manufatti archeologici ne siano i protagonisti, ma, pur essendo l’oggetto della contesa, in verità non sono mai spiegati e rimangono decisamente nell’ombra.

Con un’abile manipolazione narrativa, Miéville ci fa entrare in una accezione di weird inusuale: una sorta di sospensione indotta in cui l’atmosfera weird è raggiunta attraverso una rilevanza politico-sociale.

Infatti lo status weird è provocato da un’interpolazione umana.

Due città confinano e si intersecano: Beszel e Ul Qoma. Pur avendo una cultura comune e una lingua simili esiste una frattura non solo fisica, provocata da rigidi confini militarizzati, attraversabili solo tramite permesso, ma c’è anche il veto assoluto di vedere il lato straniero l’una dell’altra.

Per ottenere questo velo impenetrabile che permette a entrambe le popolazioni di disvedere ciò che succede dall’altra parte, l’individuo è condizionato fin da bambino a non vedere. Il terrore di entrambe le popolazioni è di incappare nella Violazione, cioè di scorgere anche solo per un attimo l’estraneità, quello che accade nell’altrove, che è Beszel per Ul Qoma, e Ul Qoma per Beszel.

Dunque, qui il weird è il risultato di un condizionamento che crea un’illusione collettiva.

La premessa e il patto che l’autore stipula con il lettore potrebbe sembrare assurda (come può essere che qualcuno possa non vedere ciò che gli accade accanto?), ma diventa sempre meno inverosimile man mano che fatti e meccanismi umani si snodano nella storia, mostrando come invece sia plausibile. La metafora è potente, è una denuncia, un j’accuse a istituzioni e singoli individui.

Da questo momento dovrò fare alcune anticipazioni e invito il lettore che non ha letto La città & la città a chiudere la pagina. Del resto, le premesse mi sembrano già abbastanza interessanti perché il seme della curiosità si sia acceso. A questo lettore lascio solo la conclusione: c’è weird finché c’è l’ignoto.

China Mieville, La città & la città (Fanucci, 2017)

Il giallo di cui è pervaso il romanzo ha un suo culmine nel momento in cui il condizionamento viene abbattuto. Altro apice di sublime weird.

Quando l’eroe Tye, ispettore di Beszel, esce finalmente dal palazzo in cui è stato rinchiuso dopo aver commesso Violazione, Ashil, l’uomo della Violazione che lo accompagna per indagare, lo induce in uno stato di illuminazione:

Ashil mi sospinse verso il centro della strada intersezionata.

La mia vista sembrava slegarsi, come in un’inquadratura traballante di un film di Hichcock, qualche trucchetto dovuto alla macchina dolly e alla profondità di campo, così la strada si allungò e il suo fuoco cambiò. Tutto ciò che avevo non visto adesso emerse prepotentemente in un improvviso primo piano.

[…]

“Dove si trova?” mi chiese Ashil. Parlò in modo che potessi sentire solo io.

“Io…”

“Si trova a Beszel o a Ul Qoma?”

“… In nessuna delle due. Sono nella Violazione.”

“Lei è qui con me.” Ci muovevamo in mezzo alla calca intersezionata del mattino. “Nella Violazione. Nessuno sa se la vede o non la vede. Non cammini in quel modo esitante. Lei non è in nessuna delle due, lei è in entrambe. [10]

La capacità di controllo che esercita l’organico della Violazione sul singolo cittadino ha un che di soprannaturale, fonte continua di stupore per l’ispettore Tye, il quale registra con occhio clinico anche le capacità singolari degli individui che lo compongono e con il quale viene a contatto.

Ashil, carnefice e sorta di tutore nei suoi confronti, alla fine gli spiegherà qual è il segreto:

Non siamo solo noi a tenerle separate. Sono tutti loro, a Beszel e a Ul Qoma. Ogni minuto, ogni giorno. Noi siamo solo l’ultima trincea: sono tutti quelli delle città che svolgono la maggior parte del lavoro. Funziona perché nessuno batte ciglio. Ecco perché vedere e disvedere sono così importanti. Nessuno può ammettere che non funziona. E se non lo si ammette, funziona. Ma se lei commette una violazione, anche se non è colpa sua, per un tempo appena superiore al dovuto… è qualcosa da cui non può più liberarsi. [11]

Gli sta dicendo che, una volta entrato nella fessura dei mondi, non c’è ritorno. Si cambia per sempre. C’è weird finché c’è l’ignoto.

©tea c. blanc

Note

1 Weird (letteratura), https://it.wikipedia.org/wiki/Weird_(letteratura)#cite_note-:3-11

2 New weird, https://it.wikipedia.org/wiki/New_weird

3 In lingua francese fu pubblicato l’anno successivo, nel 1970 e successive ristampe, con il titolo «La Maison sur le rivage, ou L’élixir de double vie».

4 In Italia è uscita una miniserie televisiva nel 2008, diretta da Riccardo Milani.

5 Daphne du Maurier, «La casa sull’estuario», traduzione dall’inglese di Maria Napoltano Martone, Rizzoli 1970, p. 27.

6 Ivi, p. 198.

7 The Encyclopedia of Science Fiction, Entry updated 12 Septemebre 2022: https://sf-encyclopedia.com/entry/baker_w_howard

8 Le edizioni successive di Dark Ways to Death sono del 1969 (New York, Berkley Medallion) e del 1970 (Londra, Mayflower). L’unica edizione successiva di The Haunting of Alan Mais è del 1970 (Londra, Mayflower).

9 Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_e_la_citt%C3%A0

10 China Miéville, La città & la città, trad. it. di Maurizio Nati, Fanucci, 2017, pp. 299-300.

11 Ivi, p. 362

Tea C. Blanc

È comasca. Vive un po' a Como, un po' in Svizzera. Collabora ad alcune riviste, sia cartacee che digitali. Ha pubblicato un racconto di genere fantastico con Edizioni Dell’Angelo; il romanzo dagli spunti fantascientifici “Mondotempo” (Watson Edizioni, collana Andromeda). Ha partecipato a varie antologie di autori vari con racconti o saggi. Finalista a vari premi, tra cui Premio Urania nel 2024.