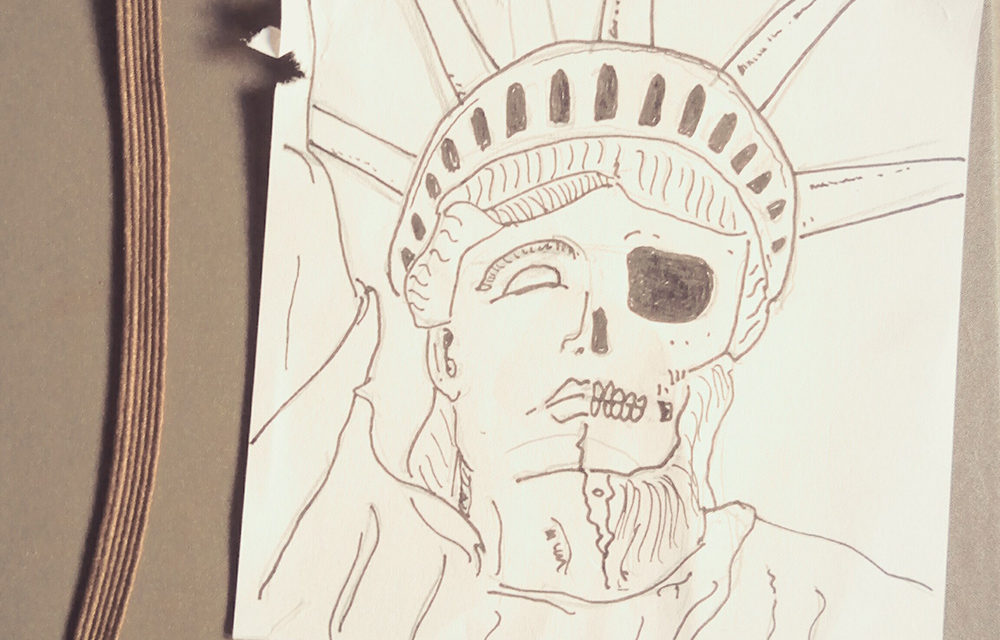

NEW YORK NON ESISTE

Racconto pubblicato originariamente sull’antologia ESESCIFI 2016.

Il Racconto della Domenica

I.

Il messaggio di testo visualizzato sul mio dispositivo mobile non poteva essere più chiaro: “Convocazione urgente da parte dell’Altissimo Presidente. È pregato di recarsi domattina alle ore 09:00 AM presso…” Eppure continuavo incredulo a leggere e rileggere le singole parole sul display luminoso. Non mi capacitavo. Non avevo commesso alcun errore nel mio lavoro, almeno che io ricordassi. Non ero mai stato in ritardo, a parte quella volta in cui mi crollò la statale sotto i piedi mentre ero in coda, ma in quel caso ci fu un blocco generale dei servizi e per qualche settimana non poté lavorare quasi nessuno.

Nessuna omissione (a parte ovviamente quelle necessarie e insite nel mio stesso lavoro). Sono sempre stato preciso, puntuale, zelante. Perché allora volevano farmi fuori? Una convocazione da parte dell’Altissimo infatti significava solo una cosa del genere: licenziamento anticipato (e in tronco, per giunta). Tredici anni alla pensione, ma a chi poteva interessare? No, il messaggio era inequivocabile. Da quando iniziai a lavorare per la Humb Inc., chiunque avesse avuto l’onore di vedere il volto del Presidente dal vivo (anche perché non vi era alcuna altra maniera per farlo, poiché non esisteva e non esiste tutt’ora nessuna effige che lo ritragga), era stato letteralmente sbattuto via; niente giusta causa per un lavoro come il nostro.

D’altronde quella del licenziamento era l’unica pratica che il Presidente amava sbrigare in prima persona, senza deleghe, né intermediari, senza risorse umane (umane?), senza sindacati o altri inutili passaggi. Perché frapporre qualcosa che, a quanto io ne potevo sapere, lo faceva godere abbondantemente? Ti chiamava nel suo studio, tu ci andavi, ti licenziava. Punto e fine. E non potevi neanche sputtanare come era fatto, il contratto non lo permetteva (avresti dovuto pagare una penale tale, che o trovavi a tua volta un lavoro da Altissimo, oppure era meglio scavarsi una tomba). E soprattutto chi ti avrebbe creduto se avessi raccontato tutto a chicchessia? Mi avrebbero solo preso per un pazzo vaneggiante. Punto e fine. A capo? Beh, non sempre era facile per un chirurgo di fascia bassa, in questo periodo di crisi diffusa, ricominciare da capo.

Da quando iniziai a lavorare per la Humb Inc. è capitato decine di volte. È successo a Sansoni, al Betti, a Serapico e a tantissimi altri. La volta di Serapico fu particolarmente triste, anche e soprattutto per quello che accadde dopo la sua cacciata. Venni a sapere della sua convocazione e conseguente licenziamento solo dopo che trovarono il suo corpo penzolante a una corda nel bagno del suo ufficio.

– È stato convocato dall’Altissimo – disse la signorina Giovanardi al commissario di polizia da dietro i suoi occhiali triangolari, senza sollevare le sfere dallo smalto fucsia che era intenta a scrostarsi – Poi è tornato giù, grigio… sappiamo tutti cosa succede là dentro. Doveva raccogliere la sua roba. Poi è andato in bagno e… – finse un patetico pianto isterico. Così improvviso che anche il commissario rimase meravigliato, scambiando con me e i colleghi che si trovavano lì con lei uno sguardo di complicità. – Oddio! – urlò la Giovanardi sempre più falsa. – È stato orribile! Era appeso come… come un caciocavallo! – fece una pausa per asciugarsi le lacrime posticce. – … e dondolava!

– Oh! – fu l’unica esclamazione che riuscii a tirare fuori in quel momento. La vera ed unica speranza che avevo però, che avevamo tutti, era che la prossima volta non capitasse anche a me/noi. Certo, per ognuno di questi tre nominati colleghi esistevano dei motivi concreti, se vogliamo, per i quali poter essere licenziati. Sansoni approfittava un po’ troppo della sex-machine in dotazione nei sotterranei dell’azienda, creando file lunghissime e parecchio malcontento; il Betti fumava degli enormi bong di erba durante la pausa pranzo, senza preoccuparsi del fumo, e dell’odore (e a volte anche dello sballo) che lasciava in sala comune (addirittura una volta la Giovanardi vomitò perché le prese male); Serapico era logorroico, piangeva continuamente miseria, ti affliggeva con i suoi problemi familiari ed economici, aveva cinque figli, una ex-moglie, blablablabla, chiedeva soldi in prestito ai colleghi e si offendeva se qualcuno glieli chiedeva indietro (– Cazzo! – diceva – Così mi offendi. La prossima volta non te li chiedo più! – “Magari!”, pensava il mal capitato), era sgarbato e puzzava. Insomma, a volerceli trovare motivi ce n’erano, ma io? Cosa potevo aver combinato io che sex-machine non ne usavo, l’ultimo spinello l’avevo fumato a dodici anni (scoprii in seguito che era una sigaretta rollata che mi avevano spacciato per joint; mi sballai lo stesso), mi sono sempre lavato e sono gentile con tutti e non chiedo mai soldi a nessuno? Ero stato preciso ed impeccabile in ogni mia attività, puntuale nei rapporti quotidiani, settimanali e mensili, responsabile ed open-minded nelle relazioni con i colleghi e con il pubblico. E allora?

II.

New York non esiste. E questo è il motivo per cui esiste la Humb Inc. E questo è quello di cui io, in un certo senso, mi occupo.

La Humb Inc. è una multinazionale extra-nazionale (in parole povere segreta anche se ben conosciuta dalle grandi potenze internazionali) che vende servizi un po’ particolari.

È un esperimento. In realtà porta avanti una serie di progetti sperimentali iniziati nei primissimi anni del ‘900 prima negli Stati Uniti, e successivamente estesi dall’ONU a tutto il globo. Quello di cui si occupa la Humb Inc., nello specifico, è un esperimento di tipo sociale, o sociologico, ma, per ciò che ho sempre compreso io, anche abbastanza filosofico: quello di mantenere vivi la percezione ed il ricordo di luoghi del mondo che non esistono, che non sono in realtà mai esistiti. Esistono migliaia, forse milioni, di città nel mondo che non esistono, e New York è una di queste. Le persone che visitano New York, vivono a New York, vedono New York, hanno solo l’illusione di fare tutte queste cose. A New York come in tutte le altre città invisibili. Probabilmente neanche il Presidente in persona conosce tutti i “vuoti”, come li chiamiamo noi volgarmente. La Humb Inc. ha il compito, in buona sostanza, di far “percepire” alle persone di essere in quella città, di esserci state e di poterla ricordare. Riempie insomma il “vuoto” di realtà che quella determinata sezione geografica altrimenti sarebbe.

Come può avvenire una cosa del genere? Beh, è un bel casino, e sono sicuro che i tecnicismi non vi interessino (tanto più che non li conosco tutti neanche io). Posso però farvi un esempio. Prendiamo New York. Devi andare a New York, mettiamo il caso, da un altro paese. Che cosa fai?

Acquisti un biglietto aereo, prenoti una stanza in un hotel, magari affitti anche un’auto, tutto questo ormai lo fai online. Dopodiché parti. Una volta sull’aereo interveniamo noi. L’equipaggio viene addormentato e trasferito dai nostri addetti all’interno delle nostre stanze di monitoraggio virtuale (ci sono diverse sedi sparse in tutto il mondo, spesso in posti davvero insospettabili). E noi monitoriamo la situazione, caso per caso. Inseriamo virtualmente le esperienze direttamente nella mente dei visitatori, a seconda di quello che loro avrebbero voluto o si fossero aspettati di vivere, trattenendoli il giusto tempo affinché al loro risveglio non si trovino più in un “vuoto”. Al termine dei singoli passaggi nel “vuoto” ogni visitatore avrà i ricordi del suo viaggio, sarà felice (o infelice, perché può capitare, e soprattutto deve capitare. Sia perché il grado di realtà raggiunto dai nostri strumenti è davvero elevato, e poi anche per prevenire che i “vuoti” vengano considerati dei veri e propri paradisi terrestri. È successa una cosa con un vecchio progetto che riguardava l’intera Capo Verde, un vuoto geografico troppo grande da gestire, soprattutto con dei software in fase beta, come erano all’epoca. Il progetto è stato chiuso e Capo Verde è stata fatta “affondare” in tutte le news internazionali, eliminando così un qualcosa che non è mai esistito), e riprenderà la sua vita altrove. Se ad esempio il visitatore parte da Roma a Los Angeles, due zone geograficamente “piene”, ma deve passare per New York, ci occuperemo noi di compensare il suo volo, la sua permanenza a La Guardia per qualche ora, e la sua ripartenza per Los Angeles. Trasferiremo fisicamente il nostro amico fino all’aeroporto di Los Angeles e lo sveglieremo direttamente lì.

In questo modo tutti “crederanno” in New York. Qualcuno disse, un neopositivista dei primi del XX secolo credo, che non si può credere nell’esistenza di New York finché non se ne fa esperienza diretta. Beh, niente di più falso, visto che se qualcuno fa esperienza di New York, oggi, è perché gli abbiamo fornito un surrogato noi. Quindi neanche se fai esperienza di New York, puoi dire che New York esiste. Credo, comunque, che questo profondo pensatore lavorasse per la Humb Inc. e avesse il ruolo fondamentale di mischiare le carte in tavola in questo assurdo complotto.

Già, assurdo. Che senso può avere infatti una cosa del genere, e perché i potenti hanno voluto portare avanti un progetto del genere? Non so rispondere a una domanda del genere, sono solo un misero chirurgo di sesta fascia, addetto al controllo: Ufficio Mantenimento, settore 5/N. Mi occupo sostanzialmente di “sistemare”, da un punto di vista neurologico, i casi in cui il surrogato possa entrare in contraddizione con la realtà, con le news dei giornali, dei siti web, della televisione. Sono uno dei tecnici scientifici, un operaio diciamo, che opera in modo tale da correggere alcuni difetti che inevitabilmente si trovano a sorgere in situazioni come queste. Sono uno di quelli che contribuisce, insomma, a che tutto resti il più coerente possibile nonostante il mare magnum dell’informazione, che molte volte confonde talmente tanto le idee da fare invece il nostro gioco.

III.

Mentre aspettavo nella saletta di finto legno antistante la stanza dell’Altissimo mi guardavo la punta delle scarpe. Mi sentivo come un tossico uscito da un romanzo di Burroughs (non quello di Tarzan, l’altro). Ero completamente drogato dall’ansia. La saletta si trovava all’ultimo piano, il ventesimo, di un enorme grattacielo, chiamato, solo da noi, Humb palace. Era a Vercelli. Le mie scarpe erano un paio di mocassini neri laccati, taglia 39, per farvi capire la mia stazza.

Mentre sfregavo le punte di quelle piccole melanzane piatte e tremanti che erano i miei piedi, mi sentii chiamare.

– Prego, dottor Carli – sussurrò la segretaria dell’Altissimo con voce suadente e gentile. Tutt’altro tipo rispetto alla nostra cicciottella isterica Giovanardi. – Il Presidente è libero e l’aspetta.

Mi alzai stropicciando il baschetto marroncino che mi portavo dietro. Quasi piangevo. Feci quei sette passi dalla poltroncina alla porta dell’inferno con il cuore in gola. Nella stanza c’era un enorme tavolo di mogano, finto, una libreria dello stesso materiale e altri mobili sparsi qua e là. C’era comunque lo spazio per piazzarci una dozzina di buche e farci un torneo di golf, piccolino eh, così, tra amici. Le pareti erano grigie, asettiche, le sedie di un metallo rilucente, forse acciaio, vero, tranne la poltrona del presidente che era rivestita in cuoio ed enorme. Questa era rivolta con le spalle verso la porta, e il presidente, a quanto potevo capire in quel momento, doveva esserci seduto sopra, coperto da una spalliera molto alta. Non potevo vederlo. Non ancora.

Anche se io ci credevo, nell’Altissimo. Pensai ironicamente che avrebbe potuto licenziarmi così, senza neanche girarsi, senza neanche farsi vedere in faccia. Probabilmente aveva fatto così con tutti gli altri. Una bella beffa, di certo non avrei protestato. Non ne sarei stato capace. Ma non avrebbe avuto neanche molto senso. Non avrei chiesto alcuna formalizzazione della pratica, né di conoscere i motivi.

Diamine, mi avrebbero detto, forniamo immagini e ricordi di città finte da decenni al mondo intero, e lei ora mi chiede di “vedere” qualcosa? Una bella pretesa, senza dubbio.

No, avrei accettato il mio destino in quel modo. Inetto e coraggioso.

– Bene, chi è lei? – mi chiese la sedia senza muoversi dopo quasi un minuto che avevo ormai chiuso la porta alle mie spalle.

– Io, er… sono il dottor Carli, Signore. Ufficio Mantenimento 5/N… mi ha fatto chiamare lei, credo.

– Ufficio Mantenimento… Ah! Sì! Per quel problemino…

– Problemino, Sig. Presidente? – chiesi io alla sedia gocciolante di sudore (io, non la sedia).

Poi, di scatto, la sedia si girò con un rumore simile a un branco di topi che scappa. E mi guardò negli occhi. Quando era girata nascondeva un giovane magro che non poteva avere più di ventidue anni, con gli occhi chiari e i capelli nerissimi, con qualche macchia di peluria sul mento.

– Dottor Carli! – Gridò quello che avrebbe dovuto essere l’Alt.mo Presidente Illuminat.mo e Sereniss.mo della Humb Inc., ma che ai miei occhi dopati di adrenalina non poteva non sembrare un bamboccio rachitico. – Mi scusi! Come lei potrà capire, devo mantenere sempre un profilo austero verso i miei dipendenti. E poi in questa stanza di solito si sviluppano delle pratiche di un certo tipo… – fece quel gesto con l’indice e il medio della mano destra quando si indica l’atto del tagliare.

– Capisco, Signore… – stronzo, pensai.

– Ma lei non è qui per un motivo del genere. – Mi rilassai di colpo. Il colon comunicò all’intestino un’estensione improvvisa, avrebbe potuto misurare un buon metro e mezzo di più, adesso. – Per sua fortuna, e per la mia e per quella di tutta l’azienda. Io l’ho chiamata perché lei mi deve aiutare, Sig. Carli!

Il ragazzo si alzò dalla sedia di scatto, mi prese sottobraccio con un gesto che tradiva una certa violenza e mi intimò di seguirlo, senza dire nulla.

– Sarò via per un po’, Concetta. – disse frettolosamente alla sua segretaria. – Non ci sono per nessuno, nella maniera più assoluta, fino a nuovo ordine.

Mi rilassai e continuai a rilassarmi anche mentre venivo trascinato. Ero fuori pericolo, è vero, ma dove avrebbe potuto portarmi quel gattino spelacchiato di un Presidente?

Mi godevo la buona comunicazione tra colon e retto, ma non potei non notare che i suoi occhi erano cupi, stretti, e tradivano un non so che di psicopatologico. Erano chiari e acuti, lucidi (o estremamente drogati) e, di certo, non era per niente tranquillo. Cosa poteva turbare quel mucchio di pelle e ossa marce, che non fosse una qualche malattia congenita che l’avrebbe portato prematuramente alla morte?

IV

Ho sempre amato i Sonic Youth. Sono secondo me una delle band più seminali della storia della musica contemporanea, nonostante io non sia proprio un patito di musica alternativa (sapete? Tutte quelle robe super rumorose, distorsioni e elettricismi sofisticatissimi, al limite dell’udibile, neanche dell’apprezzabile: non fa per me).

Mi piacciono le canzoni, ma che abbiano un po’ di piglio, che siano particolari. Ecco mi piacciono loro. Il fatto di sapere poi che New York in realtà è solo una proiezione sofisticatissima creata in computer grafica che esiste solo nei terminali della Humb Inc., e che loro, i SY, esistano solamente nell’estetica preconfezionata che gli hanno costruito in quanto parte del surrogato, non mi ha mai turbato più di tanto. La loro storia è finta, loro non sono chi dicono di essere, ma le loro canzoni funzionano in ogni caso, hanno un senso, mi piacciono, e tanto mi basta. Noi della Humb Inc. siamo forse i primi che imparano a credere nel surrogato. Se non ci crediamo noi, come possiamo convincere gli altri? I SY, le persone in carne e ossa intendo, sono di chissà quale nazionalità.

Potrebbero essere addirittura italiani, e chissà, un giorno avrei potuto trovare Kim Gordon, il mio sogno erotico da quando ero ragazzino, passeggiando per il mio paese nella provincia di Brescia.

Ora Kim Gordon ce l’avevo davanti. Era piuttosto anziana, ma ancora bellissima, nel suo viso consumato e con quegli occhi penetranti. Era italiana, ci avevo visto giusto, ma era la moglie del mio Presidente. E lui non era Lee Ranaldo, ma un giovane scheletro tutta testa a capo di un’assurda industria di surrogati virtuali. Kim Gordon era di Vercelli. Era legata a una sedia, in una piccola cella nei sotterranei dell’Humb palace, aveva un’espressione infuriata, ma non urlava, né si dimenava per liberarsi dalla stretta. Un paio di ecchimosi sotto lo zigomo sinistro tradivano però una qualche colluttazione avuta prima dell’essere immobilizzata.

– Lei è Chiara Gordani, dottore. Mia moglie – disse l’Altissimo senza degnare la donna bionda di un solo sguardo, ma semplicemente indicandola con una mano sinistra svogliata. – Lei sa chi sono i Sonic Youth? – sottolineò il nome della band con un certo disprezzo.

– Sì, li conosco. Cosa le è successo? – domandai.

– È successo che il progetto SY ha dovuto chiudere, ormai da qualche anno. I musicisti sono anziani, lei immagina, e per quanto New York non esista, comunque avevano dei tour da portare avanti, le date di alcuni dei quali erano in città inesistenti. Thurston Moore (Eugenio Mauro è il suo vero nome, lui era toscano) è stato il primo a dare un po’ di matto, iniziava a parlare un po’ troppo. Così abbiamo deciso di far sciogliere la band e abbiamo concesso ai singoli, qualora lo volessero, di portare avanti i loro progetti da solista, e ora sembra tutto piuttosto tranquillo. Non è facile essere parte del surrogato, sa?

– Lo immagino bene, Presidente.

– Ora, i nostri più fidati statistici hanno notato che esiste un target ben preciso che è venuto a essere deluso a causa dello scioglimento della band. Non so se lei sa, i SY hanno rappresentato per anni un’icona dei movimenti controculturali newyorkesi, collaborando con diversi artisti e in diverse…

– Conosco bene la storia, Presidente, vada avanti – solo io mi stupii della mia audacia in questa interruzione.

– Bene, senza farla lunga, i numeri affermano che sarebbe un buon affare, per la nostra azienda e per la comunità, che i SY facessero un concerto di reunion a Manhattan, e poi intraprendessero un tour di un paio di mesi in giro per il mondo.

– Immagino che il problema della signora Gordani non sia il concerto a Manhattan. – La guardai, sperando che intendesse questo mio comportamento come una gentilezza nei suoi confronti, e che mi rispondesse. Ma lei non stava guardando noi, continuava a fissare le sbarre della cella con l’occhio iniettato di sangue, ma immobile.

– No, infatti. – riprese l’Altissimo – Il problema di Chiara è il tour che dovrebbe seguirne. E per questa storia è scappata, minacciando di raccontare ai quattro venti del progetto Humb, eccetera eccetera. Ora, probabilmente non le crederebbe nessuno, e lei – ora parlava con aria tenera – non immagina quanto mi farebbe piacere averla a casa e quanto è stato bello in questi sei anni, poterla abbracciare tutte le mattine…

– Taci, coglione. – disse la bocca di Kim Gordon senza spostare gli occhi dalla loro posizione.

– Er… la prego di scusarla dottor Carli…

– Cosa dovrei fare, signor Presidente?

– Mi serve un reset completo, dottore… – sussurrò il Presidente.

V

Il reset sub-corticale assiomatico dell’emisfero destro, detto più banalmente reset, è una operazione delicatissima che viene effettuata sui soggetti particolarmente problematici nei confronti del progetto Humb. Personalità influenti che iniziano a subodorare qualche traccia e potrebbero effettivamente compromettere l’integrità dell’intera operazione, ma che sarebbe troppo sporco far scomparire nel nulla, soprattutto se hanno ottenuto qualche risultato e sono riusciti a comunicarlo a qualcuno. Il reset è uno dei metodi più sicuri. Si cancella tutto quello che riguarda il progetto, e si inseriscono alcune cellette di memoria surrogata. Così l’individuo, autonomamente, inizierà a credere che tutto quello che aveva appuntato, scritto, diffuso, potesse essere frutto di un qualche momento di follia, poiché non solo non ne avrà memoria, ma gli sembrerà completamente inconsistente da un punto di vista logico con quello che realmente ricorda. In questo modo il soggetto tenderà a considerare tutta la sua produzione sulla questione come assurda e il problema si risolverà in una bolla di sapone.

Ho praticato molti reset nella mia vita, soprattutto negli anni ’80 del secolo scorso. Da quando internet ha preso piede, le notizie su eventuali complotti, oscuramenti, omissioni, da parte delle autorità internazionali sono diventate così all’ordine del giorno che quelle riguardanti la nostra azienda vengono diluite in una marea di cazzate (o di cose vere, questo non lo so, fatto sta che è diventato davvero complesso starci dietro e spesso i personaggi che lo fanno sono, o sono ritenuti, dei pazzoidi). Dalla metà degli anni ’90 quindi un calo enorme nelle operazioni. Negli ultimi dieci anni ne avrò praticati tre, e vi posso garantire che erano davvero dei casi preoccupanti. Molto più preoccupanti di quello che mi trovavo ora davanti, anche se il Presidente mi aveva riempito di raccomandazioni riguardo alla questione: “mi hanno detto che lei è il migliore”, mi aveva detto. Chiara Gordani, la vera persona dietro Kim Gordon, andava resettata. Al diavolo i SY e tutto quanto. La sicurezza prima di tutto. E ora era più sicuro avere una Kim Gordon convinta di esser sempre stata Kim Gordon.

Era distesa sul lettino in una minuscola sala operatoria sistemata per l’occasione. Era ricoperta solo da un lenzuolino verde chiaro e da una fredda luce al neon che si diffondeva delicatamente. Aveva i polsi legati al lettino, gli avambracci scoperti, la pelle di un bianco enfatizzato da quella luce aliena. Le avevano rasato il cranio, in modo piuttosto sbrigativo, solo dalla parte destra. Restava bellissima per me, anche con quel paradossale taglio punk. La guardavo dall’alto verso il basso, e al rovescio, da dietro la mia mascherina, e anche lei ora mi guardava, ma non come guardava le sbarre della cella. Sembrava volere qualcosa da me, e, sebbene potesse parlare senza impedimenti, sembrava essersi chiusa in un silenzio rassegnato.

– Signora, Gordon… er! Gordani, c’è qualcosa che non va? – Le chiesi cercando di sopprimere la mia emozione.

– No, dottor Carli. Può procedere, per quanto mi riguarda. – la donna continuava a guardarmi con aria incompleta.

Quindi mi decisi, presi il bisturi dalla ciotola d’acciaio alla mia sinistra, non avevo assistenti, e mi feci coraggio.

Cercai di convincermi, senza successo, che avrei dovuto essere contento di poter mettere, in qualche modo, le mani addosso a Kim Gordon.

– Non si impressioni, signora. – le dissi cercando di mantenere la voce il più convincente possibile. – Non sentirà alcun male, la zona cerebrale è completamente anestetizzata.

– Le piacciono i Sonic Youth, dottore? – mi chiese prima che potessi affondare la lama.

– Beh, sì, mi piacciono parecchio… – risposi imbarazzato.

– Quale disco preferisce, dottore? – Quella conversazione che stava per iniziare non mi convinceva per niente, era paradossale, ma non riuscii a resistere.

– Beh, ce ne sono tanti, mi piacciono un po’ tutti alla stessa maniera… – ero immobile con il bisturi in mano a due centimetri dalla fronte bionda di una venere del rock a parlare del mio disco preferito della band in cui lei suonava e che esisteva solo per metà – Se proprio devo sceglierne uno… direi Dirty.

– Ma lei lo sa che quel disco lo abbiamo registrato a Castellammare di Stabia? – mi disse sorridendo. Era la prima volta che la vidi sorridere, negli ultimi due giorni in cui ci ho avuto a che fare ovviamente. – Se vuole le racconto un po’ di aneddoti…

VI

Mentre aspettavo nella saletta di finto legno antistante la stanza dell’Altissimo mi guardavo la punta delle scarpe. Di nuovo. Mi sentivo come un tossico uscito da un romanzo di Burroughs. Pensai però che i personaggi dei romanzi di Burroughs non avrebbero sprecato un’occasione se ce l’avessero avuta davanti, o forse sì. Non ero drogato dall’ansia questa volta, ero rassegnato. A Vercelli le mie scarpe-melanzane guardavano me, e silenziosamente mi interrogavano sulla cazzata che avevo fatto. Farsi ammaliare da una finta Kim Gordon per poi venire tramortito dall’estintore e perdere conoscenza, e perdere Kim Gordon, o meglio Chiara Gordani, la moglie dell’Altissimo. Mentre sfregavo le punte di quelle piccole melanzane piatte e tremanti nell’inutile tentativo di far tacere il loro silenzio, mi sentii chiamare. Di nuovo.

VI

Dubai non esiste, ma nonostante questo non è poi così male. La temperatura è calda e puoi stare tutto il giorno al sole a bere dei grossi cocktail. In un primo momento sentivo che avrei sofferto per questa vacanza premio, ma dopo qualche giorno ho incontrato i miei colleghi Betti e Sansoni e da allora siamo un trio inseparabile. Spesso ci ritroviamo a passare intere giornate in spiaggia, a parlare di niente. Come ora, mentre guardiamo le onde infrangersi sull’atollo artificiale a largo di un’isoletta solo per noi. Sembriamo una versione sfigata di tre statue dell’Isola di Pasqua.

– Cannetta? – mi chiede Betti con aria sorniona.

– Ancora? Ma abbiamo appena finito, e poi lo sai che non sono abituato. – rispondo con il cervello ormai quasi in pappa.

– Io mi vado a fare una chiavata. – dice Sansoni alzandosi e scrollandosi la sabbia. – Surrogato per surrogato…

– Certo che sembra davvero tutto così reale… – confesso a Betti che intanto si distrae rullando un joint formato famiglia. – Non mi era mai capitato di provare il programma.

– Sì, da un certo punto di vista è una figata. – lecca la cartina – Quel cretino di Serapico poteva aspettare un po’ prima di appendersi.

– Serapico puzzava.

– Beh, bastava non inserire questo particolare nel software. L’igiene qui non è un problema di prioritaria importanza…

Questi erano i discorsi, più o meno. Così mi sono convinto che alla fine poteva andare peggio. Poteva succedere come a Serapico: un bell’esaurimento nervoso e ti trovi appeso come un caciocavallo. Poteva succedere anche che mi resettassero completamente e mi gettassero in un qualche sobborgo, anzi, poiché non sono una personalità importante, probabilmente mi avrebbero fatto fuori senza tante cerimonie.

Dopotutto, surrogato per surrogato, come dice Sansoni, la mia vita ora va bene così. Non faccio molto, leggo, ascolto musica, passo molto tempo in spiaggia con i miei amici.

Alcune volte il programma mi concede persino qualche scappatella sessuale, anche se, talmente reale com’è, capita davvero raramente. Come capitava raramente nella realtà.

L’unico mio rimpianto è di non aver mai visto New York. Chissà se non esiste veramente.

Stefano Spataro

Una laurea in filosofia, un dottorato in Storia della Scienza e un box pieno di libri e fumetti. Collaboratore scientifico dell'Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Vallisneri ha prodotto diverse pubblicazioni di carattere storico-scientifico. Nel 2015 ha deciso di dedicarsi alla scrittura di genere fantascientifico. È musicista attivo da quasi dieci anni nell'underground italiano, sia con band che da solo.

Trackback/Pingback